經個人對生命經驗的理解和重塑,再以美學的概念重現,「藝術品」成為一種將個人情緒和思想具象的載體,同時也是反映藝術家個人表達、與社會大眾對話的媒介。1998年,臺北市立美術館首次邀請外籍策展人策劃台北美術雙年展並更名為「台北雙年展」,經過多次展覽的舉辦過程,不斷審視、關注台灣當代藝術與社會議題重心的變化,同時也透過國際友人的參與,豐富展中的文化交流、提升台灣藝術的國際影響力,將台北納入亞洲乃至全球當代藝術的網絡。

.jpg)

2025台北雙年展主視覺。

第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」由山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特(Sam Bardaouil and Till Fellrath,柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長)共同策展,彙集來自全球37個城市、72位藝術家的作品約150件,包含 34 件全新委託創作與現地製作,涵蓋繪畫、雕塑、錄像、攝影和表演等,以「思慕」作為為題,探討這項持續推動人類的內在驅力。

邱子晏,《偽飛行場》(錄像截圖),2025。

寇拉克里・阿讓諾度才,《愛在死亡之後》(錄像截圖),2025。

個體缺失和群體連結

從台灣錯綜複雜的歷史出發,策展人在策畫期間漫遊台北街頭,閱覽近年的文學和電影,以此觀察和理解台北近代變遷的風貌和居民的內心世界,自三件作品當中提取策展的靈感,並各自以當中的某一項物件為代表,延伸對於「思慕」之情的三種面向。

阿瓦羅・烏爾巴諾,《活畫》(裝置一隅),2024-25,紐約 Sculpture Center 展覽現場。圖像由藝術家及紐約 SculptureCenter,ChertLüdde(柏林),Travesia Cuatro(馬德里、墨西哥城、瓜達拉哈拉)提供。攝影:Charles Benton。

.jpg)

法特瑪・阿布杜哈迪,《留下的⋯⋯盡可能長存》,2025。絹印於透明網布、不鏽鋼懸吊結構、九層塔植栽,共18幅,每幅400 x 90公分。

其一是侯孝賢導演的電影《戲夢人生》(1993)中的「尪仔」,以此象徵布袋戲大師李天祿獻身於技藝的一生,體現歷經殖民統治與戰後重建的堅韌。其次是陳映真短篇小說〈我的弟弟康雄〉(1960)中的「日記」,傳達一位自盡的年輕人,在信仰與絕望之間掙扎的聲音,反映一個世代身處信念與幻滅之間的困境。最後是吳明益小說《單車失竊記》(2015)中的「單車」,象徵兒子尋找失蹤父親的旅程,喚起失落、傳承和歸屬感等主題。

拉納・貝古姆,《No.1048 L網格》(局部),2020,Kate MacGarry Gallery 展覽現場。圖像由藝術家提供。攝影:Angus Mill。

尪仔代表的延續性、日記的內在世界,以及單車隱喻的追尋,三者鋪陳了本展的概念底色,交織呈現當代作品與北美館典藏作品,將近30件館藏作品分布於展場各處,令新委託創作及經典作品展開對話。

雅浸・金朝恩,《微創:侵碎之章》,2025。圖像由藝術家及François Ghebaly Gallery提供。圖像由藝術家及François Ghebaly Gallery提供。

「思慕」的多元面相

散落於北美館三層樓空間的展品,特別以紡織隔幕取代實牆的展示設計,作為展間之間的分隔,此外,精簡易讀的展牆文字便於觀者自行觀賞,提供每件作品的明確脈絡;展品彼此之間並無硬性分野,在自由且有序的動線上層層遞進、深入,讓觀者得以更自在地與其互動,同時理解雙年展的理念。

赫拉・比于塔詹,《摧毀你家,造一艘船,拯救生命》,2015。地毯印刷,尺寸依空間而定。圖像由藝術家及Green Art Gallery Dubai and EVA International–Ireland's Biennial提供。攝影:Miriam O' Connor。

一樓展區呈現探討奉獻、記憶與堅韌之間深刻連結的作品,透過不同藝術家的理解與表達方式,共同闡釋對技藝、記憶與關懷的投入,如何成為一種生存之道。地下一樓的作品聚焦於「身體」,將肢體視為見證與轉化發生的場域,該樓層宛如地下鏡像,令觀者在此深入自我內在,透過呼吸、重複與儀式逐漸將「思慕」凝聚成形。二樓展覽則將焦點轉向現代性、再現與共同歸屬等主題,追溯現代藝術脈絡,藉藝術手法重塑感知、詮釋與連結的渴望,以思慕為媒介,重構對世界的想像。

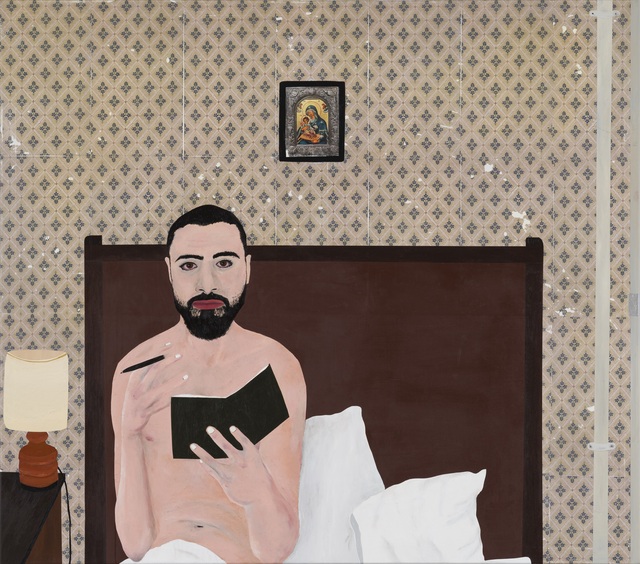

基里亞科斯・托波利迪斯,《書寫日記》,2024。壓克力顏料、油彩、照片轉印於畫布,150 x 170公分(含框153.3 x 173.3 x 4公分)。圖像由藝術家及Galerie Judin, Berlin提供。攝影:Trevor Good。

多年以來,台北雙年展努力秉持中立、不帶偏見的立場,為藝術家提供呈現作品最好的舞台,也與來自各地的策展人嘗試合作,試圖建立一個可以連結本地與國際社群的直接網絡,歡迎多元表達的藝術形式,未來的目標在於擴大對話涵蓋的可能性,讓更多角度的思想可以在此進行交流和碰撞,讓更多默默耕耘的藝術家可以被看見,同時也拓展在地對藝術的理解和視野。

資料及圖片提供」臺北市立美術館

編輯」江瑜