Interior

353

波蘭最美麗的書展!經典與前衛的思想碰撞

在2023年初除了迎接新的一年,「波蘭最美麗的書展」也隨之展開,由台灣設計研究院「不只是圖書館」與歐洲設計觀察家龔維德及Circle設計微誌總編輯Jessie陳秋惠聯手策展,全展貫徹「不只是」的理念,讓圖書館不只是閱讀書籍的空間,更是舉辦展覽、講座、實驗和展演等活動的場域,藉由資源共享促進創作者交流推廣,期望回歸書籍本質,串聯2023年國際書展主題國「波蘭」議題,同時為台灣讀者帶來「波蘭最美麗的書」競賽成果。 「波蘭最美麗的書展」展場。 本次展出多達43件台灣團隊作品,更是規劃個人專區,邀請獲得萊比錫「全世界最美麗的書」加冕的設計師Ryszard Bienert,展示共60冊精彩作品。藉由各類主題展區、獨特視覺語彙及精緻的印刷工藝,帶領大家閱覽當代波蘭時而簡約、經典,時而前衛、古怪的美麗觀點與風貌,以及充滿文學氣息的豐富情感,透過書作為一種紀錄與藝術表達的形式,療癒人們心靈、服務社會。 戶外光景搭配溫潤燈光,塑造充滿文學氣息的閱覽空間。 展中亦有科幻小說家「最美麗的萊姆Stanislaw Lem書封」、波蘭譯者/作家林蔚昀文化導讀講座,以及Circle專訪波蘭設計專家,編輯出版《波蘭最美麗的書》專刊等精彩內容,打造靜動兼具的閱覽場所。 靜動兼具的的閱覽區。 最美麗的書籍競賽 「波蘭最美麗的書」是由波蘭圖書出版商協會所舉辦,為改善二戰後書籍品質,促進產業發展,同時將出版商、藝術家及印刷技術人員團結在一起,因而在1957年正式創辦競賽,直至2022年已舉辦62屆。競賽以「內容與型式之間的融合度」、「視覺概念的連貫性與整體感」、「書籍的功能性」、「主題角度的原創性及編輯質感」等四面向評選,與其他國家書籍競賽相比,波蘭分項較細,分為八大項目,光是科學技術方面就細分多類項,足以感受波蘭對科教的重視;此外,為鼓勵攝影圖像創作,亦特別將此項獨立出來作評選。 「波蘭最美麗的書」書籍項目豐富多樣。 看得懂的設計 全展書籍以波蘭文為主,雖有語言上的隔閡,但透過形式與內容的相輔相成,讓觀者依然能從中感受、理解作品內涵,表現「看得懂的設計」。在得獎作品中,有小品也有史詩,精裝書莊重而不驕奢,平裝書樸素中帶有巧思;多數封面以雙色或單色搭配,儒雅中帶點嚴肅感,運用內斂、節制的編輯手法,展現張弛有度的掌控力,透過隱喻手法暗藏伏筆,層層堆砌再慢慢釋放。 書籍封面設計注入許多巧思。 波蘭書籍以1950至60年代的海報運動(Polish School of Posters)為根基,加上豐富的藝術傳統,以及政治社會等因素,皆是視覺與書籍設計的靈感來源與推手,從過去演變至今,保留傳統追求新價值。 書籍封面有雙色亦有單色的多元設計,儒雅中帶著嚴肅感。 波蘭最美麗的書展 時間」2023年1月17日至3月19日(10:00至18:00) 地點」不只是圖書館(台北市信義區光復南路133號) 資料及圖片提供」台灣設計研究院 編輯」林靖諺

Interior 352

MAISON&OBJET(簡稱M&O)巴黎家飾展作為歐洲三大知名博覽會之一,M&O巴黎家飾展除了是家具家飾的潮流指標以及新趨勢的起點,也是設計圈重要的交流平台,每年皆會在3月以及9月,分別舉辦春、秋兩季的展會。 2023 MAISON&OBJET 巴黎家飾展。©AETHION 2023年春季M&O巴黎家飾展在1月19日至23日盛大舉行,今年展會中共有2千3百多個品牌參與,其中近45%來自海外,吸引超過6萬7千人次參觀。 TAKE CARE! 2023年春季M&O巴黎家飾展以「TAKE CARE!」為主題,著重互相照顧、關注專業知識和我們的地球,希望透過感官的放縱、注意力的集中,發現內在自我,重新與自己、與他人、與環境建立連結。 2023 MAISON&OBJET 巴黎家飾展。©AETHION 展會在制定主題前,都會仔細觀察現代社會的問題,他們希望藉由設計方法提供社會一個新的解決方案。此次不單提出新的現代美學觀念,更注重綠色循環議題。除了主辦方的提倡,越來越多參展廠商也開始共同捍衛這個價值觀。像是回收廢料、使用LED 、重複利用招牌、向紅十字會捐贈未販售完的食物、調低暖氣節約能源等。 JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC'S UNIVERSE。©AETHION 四個關照 一、關心自己。除了美學作品的展現,設計師邀請參觀者關注自身的身體和心理健康。Elisabeth Lerich將其策劃的「What’s New?」展區命名為「In the air」,邀請參觀者在此能感到輕鬆並徹底放鬆。二、愛護地球。過去幾年人們深受疫情影響,開始關注生態和自然問題,品牌藉此積極展示可持續發展的應用,並呼應消費者的慢生活趨勢。 Future On Stag展區。©AETHION 三、關注他人。現在有許多品牌致力於重塑世代、社會階層和文化之間的聯繫,這些已超越了基本的美學。四、技藝的傳承與在地化的發展。現代品牌不僅越來越重視在地化,也致力於將寶貴的技藝傳承給後代。 mom展區。©AETHION What’s New? What’s New?作為展會的重點展區,邀請三位設計師用自我的感受,來展示「TAKE CARE!」。 弗朗索瓦·伯納德 (François Bernard) 將他的空間命名為「Grounded」,他希望透過原料讓人們的感官感到愉悅並產生治愈的力量。這是一個感性的領域,藉由舒緩的物質,有助於感官體驗和想像力的運用,與我們這個時代的虛擬本質形成鮮明對比。 Slow HospitalityGrounded展區。©AETHION 「我們必須放慢腳步。」這是François Delclaux在「Slow Hospitality」空間中想要傳達的信息。他認為,慢熱款待是一種更負責任、更可持續地與世界和當地文化重新建立聯繫的方式。當登上他的夜行列車,開啟一趟慢速旅行,你將前往熱帶現代主義、森林露營和海岸線,代表理想未來的三個目的地。 展區。©AETHION 在「In The Air」中,Elizabeth Leriche邀請我們停下來喘口氣。她的願景是一種提供輕鬆但充分自覺和可持續的環境。在第一個區域呼吸新鮮、純淨的空氣後,展現對透明和輕盈的致敬,接下來進入一個緩慢的冥想時刻,最後則來到明亮又多彩,像是一個白日夢般的新世界。 In The Air展區。©AETHION 2023秋季M&O巴黎家飾展將會於9月7日至11日舉行。受到從動蕩的外部環境中恢復日常生活活力的渴望和享樂主義精神的啟發,本季的重點將著重在大膽且令人驚訝的設計,並提出關於健康與美容的新展區。 資料及圖片提供」MAISON&OBJET 編輯」歐陽青昀

Interior 352

在混亂不安的後疫情時代下,人們對於未來感到既期待又不安,讓受科技影響甚深的Z世代(1990中後-2010前期),因此體驗到了既混亂又充滿希望的Y2K(Year 2000)復古潮流。 展覽主視覺。 本展中島GLAb與Z世代潮流平台「AFTER PARTY」合作,策畫「AFTER PARTY x GLAb:OCCUPIED !」為期3個月的主題展覽。自中島GLAb進駐台中市舊城區市定古蹟「臺灣府儒考棚」後,為打造歷史與創新兼具的空間,此次大膽嘗試與Z世代合作,期望藉著自身專業,為舊城注入新力量。 OCCUPIED!新世代潮流狂熱入侵古蹟策展。 透過橫跨20年的新舊世代交替,開啟時光之門,連結不同世代的特色品牌,「我們來自不同年代,卻也共享著同一時代。」讓流淌於時間長河中的人們,能夠相互交流。 C.PIC_作品。 這次策畫團隊敞開古蹟大門,以Z世代眼光作為媒介,邀請KINGJUN、ericoco、C.PIC_、ear-the-yen、Carol卡肉、派皿Piemiin、KIWI COOL STUFF、miii、AFTER PARTY等新生代品牌共同參展,透過他們在創作上激盪出的多種思維,堆疊融合出豐富的層次組合,開啟歷史空間的實驗風潮,展現古蹟新樣貌;另外,展覽期間亦精選許多特色品牌,提供華麗且懷舊的體驗課程。 在Carol卡肉看似可愛、歡樂的作品下,富含著人生旅途中所收穫的禮物和反思。 咖啡潮流品牌「孔雀咖啡Pick Lab」 台中新世代咖啡潮流品牌「孔雀咖啡Pick Lab」,亦是這次進駐臺灣府儒考棚的品牌之一,以重新引領老派茶坊風潮為目標,在百年建築中描繪時光輪廓,匯集新時代思維;主要以「Pick Lab(挑選實驗室)」為概念,將選物觀點延伸至研究、重組、再造等面向,重新規劃咖啡單品,不論是獨特的地塊、品種,還是處理法,皆以豆子的原始樣貌探索其特性發展,重組出新型態飲品。 孔雀咖啡在OCCUPIED展覽內展劃老派茶坊飲品創作。 同時搭配主題,推出老派茶坊80年代經典飲品芬蘭汁,以及90年代台中竄紅之魔力果凍飲,在細膩品嘗中,通過味蕾感受Y2K的再現風華。 復刻80年代經典飲品芬蘭汁 / 復刻90年代台中竄紅之魔力果凍飲。 策展團隊認為,若空間是一個情感共享的載體,那麼Y2K千禧風潮的引領,將開啟不同世代特色品牌間的連結與對話,從人與人的情感交流、再到人與空間、空間與時間相異思維的層次組合,碰撞出混合的新型態。 派皿Piemiin作品。 藉由這次展覽,期望讓人們無論身處哪個年代,都能感受到猶如重返回憶般的新穎感,找回屬於自己靈魂中的那份炙熱之心。 ericoco在「小虎day」系列作品插畫創作中,反映出許多新世代的生活腳本。 OCCUPIED! 時間」2022年12月9日至2023年3月31日 地點」臺灣府儒考棚 資料及圖片提供」中島GLAb 編輯」林靖諺

Interior 352

「2023月津港燈節」於近日在台南鹽水嶄新登場,將帶來為期一個月的燈光展演。月津港燈節是國內首次以藝術策展概念,結合鹽水在地特色的燈節活動,在月津港親水公園、周邊水岸空間、巷弄間等展區,規劃豐富的燈光裝置,將整個鹽水裝飾得猶如一座戶外美術館。 城裡的月光 / 路徑規劃設計。 古今中外的月亮故事 本次集結超過50組國內外知名藝術家,以「城裡的月光」為主題,展出共75件作品,並規劃藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區等四大展區,以光影藝術點綴於月津港。 月意 / 有用主張。 今年的「藝術燈區」是燈節亮點,以月相概念規劃「浪漫蝕月」、「超現實藍月」、「希望能量新月」等三展區,並邀請法國聲光藝術團隊「Groupe LAPS」、「有用主張」、鹽水在地藝術團體「禹禹工作室」、「台南藝術大學建築藝術研究所B群」,以及知名聲光藝術家姚仲涵之「大聲光電」等團隊,分享藝術家心目中的靈感巧思,期望透過人們所熟悉的月亮故事,藉著「月」與「樂」的聲光交織,帶來國際級的聲光藝術,照亮後疫情時代。 水月銀灣 / 林書瑜。 隨著時間推移,月亮展現著月圓月缺等不同樣貌,而「浪漫蝕月」即是最柔美浪漫的月相,透過月的盈虧和朦朧光暈,表現瞬眼幻化的虛實感,伴著歌詠月亮的音符流轉,營造浪漫氛圍。 無盡光在 / 禹禹工作室。 作品《無盡光在》是由禹禹工作室所設計,竹編大型藝術裝置矗立在水岸草皮,光影透過縫隙暈染著夜空,而竹子的生硬意象,則在光的彎曲運行下顯得柔和溫暖;當走進裝置中,透過不同視角更能細細體會身體五感的延伸,形塑空間痕跡。 Giant Spider / Groupe LAPS。 「超現實藍月」是極少出現的月相,所以展區內藉由具象方式展現超現實感,以符號訴說月亮故事;為表現其虛幻感,特意將藝術裝置,避免安排得過於飽滿,多以點狀、間隙等虛感展現。 《Giant Spider》是由60多隻燈管小蜘蛛所組成,環抱著整個水月橋的巨型蜘蛛燈光雕塑,透過光影搭配德布西的《月光》曲,在循環明滅中,表現蜘蛛家族的相遇、追逐等可愛日常,打破蜘蛛的恐怖意象,展現有趣柔美的光感藝術,另外,特意設於信義路邊,是為了讓從交流道下來的人們,能感受到愜意輕鬆之感。 綁架月亮 / 王瑞亨。 《綁架月亮》在這次眾多作品中,顯得獨特且趣味感十足,藝術家王瑞亨利用捲繩器裝置和繩索,將高掛天邊的月亮綁在人們身邊,一同探討為何只是在黑暗中的一點亮光,就能照亮城市、改變潮汐,更是能發展出變身狼人、少女因月亮成為戰士等奇幻故事;特別的是,從表層可看見隱約藍光表現藍月之感。 月之召喚 / 雙建號。 「希望能量新月」代表著許多召喚的神秘力量,就如在伊斯蘭教中,其實不能有任何符號或實際意象,但卻將月亮符號當作精神指標;而在元宵節中的鹽水蜂炮活動,亦與月亮有連結,期望藉由新月力量,在最暗的時刻給予新的開始,以新希望營造正能量氛圍。 Tzolk’in Light / 黑川互動。 本次首度拓展公18-5水域燈區,以黑川互動媒體藝術作品《Tzolk’in Light》,呈現立體視覺與聲響,並利用馬雅月曆圖形標概念,以及點、線、面展現三維空間,訴說著銀河之門開啟,月亮在無盡黑暗之中,新的光亮正蓄勢待發。 點亮月津「藝」展風華 「新創燈區」位於公2、公3等水域,以「見山仍是山,見水仍是水」為策展概念,帶來《乾燥的山和水》、《休息中站》、《爆炸、折射、發散》、《消波塊與後石頭》等4件作品,表達在受限的時代,開啟現實與虛構的新視角;位於公18-2的「徵件燈區」,則以「船說-光譜邊界」為策展主題,一同探索光的多重樣貌,由大專院校學生及年輕藝術家,帶來22件水域作品及8艘「藝方舟」,展現新穎的視覺感受;在「巷弄燈區」中為迎接兔年,特別在永成戲院前,規劃《永成放映中:戲兔之夢》,巨大可愛的雕塑兔子吸引了不少人的關注。 她說Navis / 404 N.F。 此次結合月津港特色水域地形,搭配今年主題設計造型提燈,提供前來參觀的民眾自行組裝;在亮燈後顯現得城市剪影中,可看見台南知名古蹟和地標,以及月津八景之一的赤兔望月和鹽水煙火作點綴,匯聚所有語彙成為故事場景,訴說台南鹽水400年來的變化。 月津港燈節 時間」2023年1月14日至2月12日 亮燈」17:30至23:00 地點」台南鹽水月津港 更多資訊請瀏覽官網及臉書專頁 資料及圖片提供」台南市政府文化局 編輯」林靖諺

Interior 352

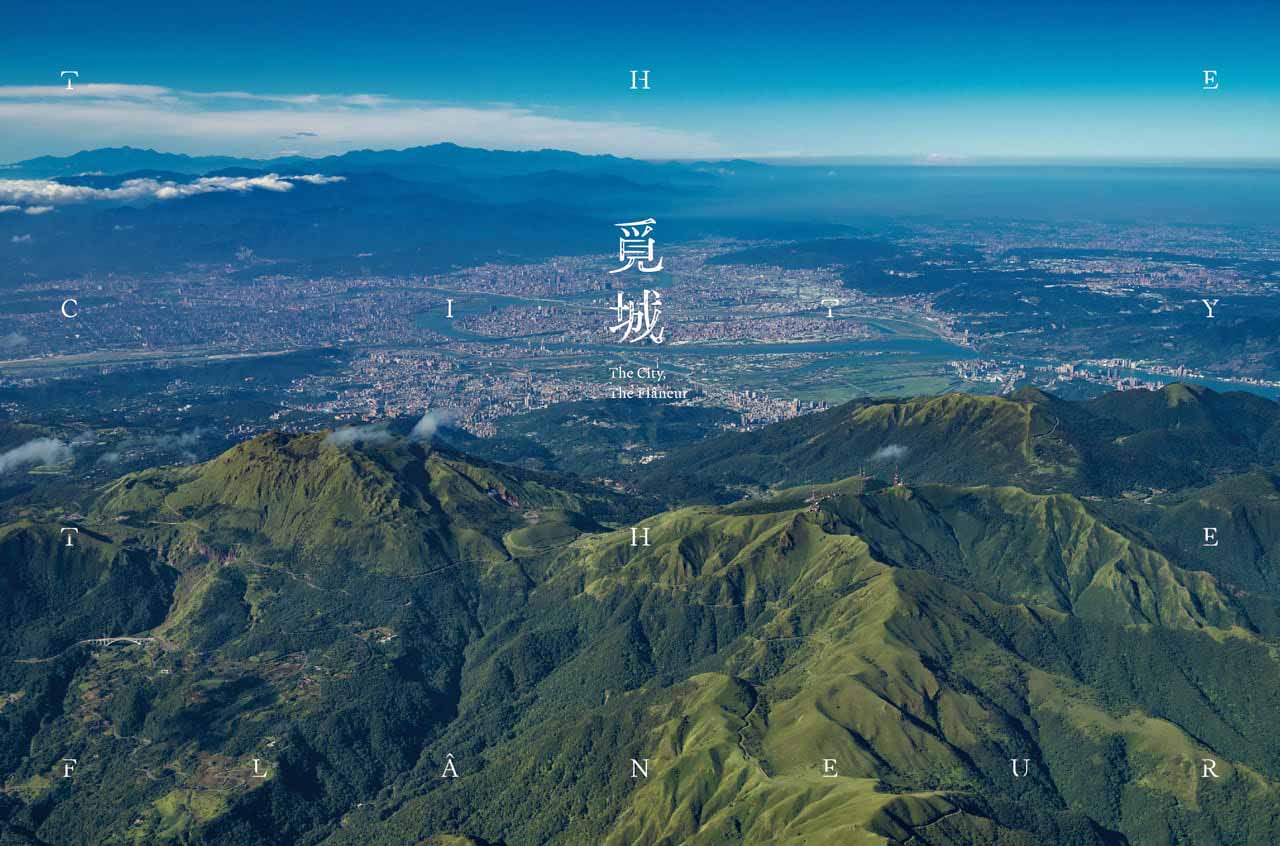

生活在遍佈城市安全與便利的網絡中,我們置身其中,卻也隔絕了自然,看不見災害、看不到破壞。看見.齊柏林基金會在《見山》、《逐岸》與《映河》之後,全新年度特展《覓城》以「城市」為題,邀請觀者跟著齊柏林的視野,改變觀看的角度與高度,俯瞰城市,也走進城市,穿梭熟悉又陌生的大街小巷,或尋覓,或探索,或漫遊…… 展場外部空間。 小說脈絡貫穿展場 齊柏林曾說過:「多年來,我都是在拍家」,在空拍影像中,在在展現出齊柏林導演對於島嶼、城市與家最深的關懷和眷戀。而城市中的所有故事,都來自於置身其中的我們於日常所累積、形塑、創造的各式故事,也因此,在此次《覓城》展覽中,特別邀請甫以長篇小說《女二》獲得第23屆台北文學獎年金首獎的作家鄧九雲為展場創作文本,故事從遇見一位等候鳥的人開始,透過鄧九雲的文字搭配展場的4個區域,傾聽候鳥的人描述其所見的城市,我們也在故事之中不自覺與這座城市對話。 齊柏林空間全新年度特展《覓城》。 漫遊展區,化身參與者 為了回應與重拾齊柏林導演無人的空拍照片中,期待觀者從中感受與觀察到的城市與家的故事。 鄧九雲為展場創作文本,故事從遇見一位等候鳥的人開始。 展覽特別分為「輕盈與隱蔽・城市的觀看」、「直覺與記憶・城市的符號」、「慾望與夢想・城市的共存」與「遠望與微觀・城市的度量」4展區,並邀請鄧九雲、張溥輝、陳敏佳與李明璁4位協同創作者,分別與齊柏林導演作品對話,開啟從未想像過觀看城市的角度與方式。 第1展區「輕盈與隱蔽・城市的觀看」。 在第1展區「輕盈與隱蔽・城市的觀看」中,鄧九雲搭配知名舞台劇演員時一修的共同聲音演繹,將文本轉化為聲音,在文字與聲音之中,遇見那位「等候鳥的人」,開始思考城市與人類之間的情感哲學。 第2展區「直覺與記憶・城市的符號」。 第2展區「直覺與記憶・城市的符號」。 進入第2展區「直覺與記憶・城市的符號」,設計師張溥輝透過視覺設計,跟著齊柏林的視角,將其作品中各式城市輪廓、線條、顏色進行重新轉繹,讓城市的色彩增添了更多想像力與趣味。 第3展區「慾望與夢想・城市的共存」。 第3展區「慾望與夢想・城市的共存」。 而在第3展區「慾望與夢想・城市的共存」中,特別邀請同為影像創作者的陳敏佳,帶著一頂紅帳篷,走進齊柏林導演曾經按下快門的城市角落,或探索、質疑、揭露,或是僅僅拍攝,什麼也不想的感受這座城市。 第4展區「遠望與微觀・城市的度量」。 第4展區「遠望與微觀・城市的度量」。 最後,第4展區「遠望與微觀・城市的度量」,由社會學家李明璁,走進齊柏林創造的「見林」遠望尺度,偶遇街巷生活微觀的「見樹」視角。近年來著迷路上觀察學的李明璁,透過自身細膩觀察視角,將紀錄的各式城市故事與溫度,與齊導的影像彼此映照,向同樣以身為度的齊柏林致敬,也提醒所有觀者用自己的雙腳與行動,重新發現城市的各種可能,成為真正的參與者,繼續前行,創造更多城市的故事。 專屬展覽專刊,完整收錄展場影像與鄧九雲創作全文本。 如同齊柏林所言:「我們希望有一個怎樣的家,便會有一個相對應的城市樣貌」,策展團隊期待以《覓城》展覽帶領觀者在每一張照片的新鮮與驚奇中,一同探訪城市的故事、感受城市的肌理,並且記得家的樣貌。 展場也陳列關於齊柏林導演的更多故事。 看見・齊柏林基金會《覓城》 日期」2022年12月28日至2023年秋季 地點」齊柏林空間(新北市淡水區中正路316-1號,得忌利士洋行後棟) 資料及圖片提供」樸實創意 編輯」陳映蓁

Interior 352

卡斯帕爾.波恩個展「這不是文字」,在台北路由藝術展出9件最新創作的「文字繪畫」,以及多幅「文字速寫」作品,嘗試利用不同媒材的形式將藝術融於文字,藉由長期的研究、探索和實驗精神,把內心所感結合日常語彙繪製在「文字繪畫」中;在藝術家的細心平衡下,既不偏袒文字,也不偏袒圖像,文字跟圖像間呈現和諧的勻稱感;作品中不僅傳達藝術家的感悟,更讓人們在欣賞畫作時,能與作品產生共鳴。 展示現場。 除了文字和圖像的完美契合,在畫作中亦出現許多生活場景,像是客廳、廚房、臥室等具個人意義的空間,這些畫面不僅充滿獨特的豐富記憶,更將藝術家的細致情感體現於空間中。 卡斯帕爾.波恩文字集及作品展覽集。 富含意義的文字 在畫作中所出現的文字,有的出自藝術家過去所寫詩句,有的是創作當下即興所想,這些句子不僅和諧融入,更呼應在過程中對情感的反覆探索,每幅畫、每個句子皆有著獨有的情緒感受。有趣的是,藝術家提到其中的文字含意,並沒有看起來的那麼具體和固定,也可能與字面意思有所相悖。 《這不是文字》。 其中有幅與展覽主題同名的畫作《這不是文字》,會令人聯想起超現實主義畫家惹內.馬格利特的著名畫作《形象的叛逆》,畫面中呈現一個精心繪製的菸斗,下方標題寫著「這不是一個菸斗」,這些在圖像和文字間的意義差距,讓前來欣賞的人們,多了一層對創意的想像,兩者間的趣味互動,亦挑戰了每個人對藝術的認知。 《我們創造的自由去哪了》。 另外,同時間展出的一系列「文字速寫」,其所含的大量文字,皆源於藝術家本人的第一人稱視角,闡述關於家庭生活、家庭成員關係、個人私密情感等心情所感。這些文本透過以墨水繪製而成的空間圖像,恬靜述說在生命中的情感片段,傳遞波恩的童年記憶與感受,同時呼應展覽中的作品「文字繪畫」。 《請告訴我這從未發生》。 在本次展覽中,卡斯帕爾・波恩將文字疊加到圖像,挑戰了繪畫和文字原有的表意基礎,提供人們從記憶中找到相似情感,開展對於作品不同解釋的可能性,並從中體會藝術家在生活中細膩的詩意,描繪屬於自己的圖像記憶。 《我的焦慮讓所有門都關上了》。 《這不是文字》 時間」2022年12月23日至2023年2月17日 地點」路由藝術(台北市金山南路一段67巷5號1樓) 資料及圖片提供」路由藝術 編輯」林靖諺

Interior 351

當代藝術家江賢二剛結束台東個展,以及限時開放的「江賢二藝術園區」,便馬不停蹄地與藝術園區建築師林友寒、跨界合作的時尚設計師周裕穎投入籌備「無名的繆思INVISIBLE MUSE—江賢二+林友寒+周裕穎 跨界聯展」。 展場照。 展覽以「浪板」作為主角,源於「江賢二藝術園區」建造過程中,從舊畫室所拆除下來的鐵皮浪板外牆。陪伴了他20幾年的浪板,有著風吹日曬雨淋的自然鏽蝕,時間的痕跡令江賢二為之著迷,他撿回差一點就要被丟棄的浪板,創作出全新作品《火與冰 Perish II》(亦為此次展覽的主視覺)。另一方面,浪板更成為這次聯展的繆思,由三位不同領域的專業者進行接力創作。 三位創作者。 重新定義美的視角 為什麼選擇浪板?江賢二提到,他喜歡浪板單純的美,很簡單又有一種規律的詩意。他以半透明浪板為材,透過點墨的方式創作出如海浪、夕陽般的美麗漸層;林友寒創造觀看的視角,從仰望到俯瞰到穿越,浪板畫面如台東的山峰與海平面的結合;周裕穎則將浪板裁剪成禮服,以鐵絲縫製,試圖以「硬」媒材去呈現「柔軟」的質地。 展場照。 他們以完全不同的觀點詮釋浪板,作出美的、造型上的、精神性的回應,誠如江賢二的領會:「藝術家不只要創作美,更要發現美。」聯展名稱的「繆思」二字,是掌管藝術與科學的女神,代表激發靈感的人與事;「無名的」意指在主流之外,或許是未完成的、瑕疵的、廢棄的素材,是那些未被發掘的藝術潛能。 展場照。 本次除展出浪板新作,也有江賢二以清水模灌漿拆卸後的黑板模所創作的《金樽》系列新作、周裕穎於2021年台北時裝週與江賢二跨界合作的《旅人》系列,以及林友寒設計的「江賢二藝術園區」模型。 展場照。 藝術賦予物件新生 藝術創作、建築工地、服裝產業其實都極度「浪費」,過程中會產生許多瑕疵的、丟棄的材料,而這些不完美、「無用的」恰恰是江賢二、林友寒、周裕穎感興趣的,是出於惜物,也是因為在他們眼中,美俯拾皆是;透過他們的「術」轉化成「藝」,給予物品第二生命。 展場照。 而這個有動有靜的活潑展場,出自於師生共同策劃:林友寒與今年才從東海大學建築系畢業的劉和宣,她的加入讓這不只是跨界合作,也是一場跨齡的平等共創,讓每一位創作者彼此交流激盪。 展場細節照。 林友寒提到,在台灣,每人每年丟掉的垃圾量約達428公斤,在這次的展場中,他巧妙融入工地使用過的鷹架、運送作品的氣泡布和棧板等包材、佈展用的釘子、切割道具後的剩材等,用藝術的角度重新詮釋,讓這些「不美的」、「浪費的」東西獲得新生。 無名的繆思INVISIBLE MUSE 日期」2022年12月22日至2023年3月11日 地點」THE 201 ART順天建築.文化.藝術中心 資料及圖片提供」江賢二藝術文化基金會、THE 201 ART順天建築.文化.藝術中心 攝影」丰宇影像 撰文」陳映蓁

Interior 351

「2022臺北美術獎」於12月9日於頒獎典禮公布獲獎名單,由黃麗音以作品《蒸蒸日上》獲得本屆首獎;吳依宣、呂易倫、林政佑、劉文琪、劉紀彤等5組作品獲得優選;吳聯吟、張程鈞、傅琬婷、鄭文豪、謝其軒等5位藝術家獲得入選認可,共計11組作品在366件作品中脫穎而出。 貴賓與參展藝術家合影。 本屆參賽作品多樣且豐富,彼此競爭非常激烈。本屆評審團由簡子傑、陳慧嶠、張晴文、劉和讓、林怡華、雷逸婷、蘇珀琪組成。評審團代表簡子傑認為,在評選過程中,該著重於形式表現的專業性,還是偏向新議題開發的思辨,是一大難題。而本次首獎得主《蒸蒸日上》則以幸運籤餅中的常見訊息,象徵經由層層誤譯,才偶然鎔鑄成一如「蒸蒸日上」混雜了認同議題與輕快形式的樣貌:在看似日常且理性的雕塑形式中,暗示各地的「市場」意象,其所涵蓋的議題層次,使得作品於眾多參賽創作中脫穎而出。 秘書長陳志銘感謝所有參賽的藝術家,所帶來的精彩創作及獨特觀點,期望透過藝術與市民的對話,在交流中增加對藝術領域的認識,同時豐富城市文化。 臺北美術獎作品 首獎 蒸蒸日上 / 黃麗音 黃麗音《蒸蒸日上》系列「你聽到⼈們說話了嗎?」。 作品以融合在地傳統及異地文化為主軸,利用市集的臨時材質和擺攤結構,結合剩量回收和現成物,產生新的排列組合,探討人類的超現實荒謬集體行為,亦從中去理解在資本主義下的勞動力和經濟情況。黃麗音藝術家亦在作品中,表現社區、歷史、經濟學、全球貿易、殖民主義等多重面向,訴說社會的不和諧和不穩定。另外,她認為一切都會消逝,所以在作品中不談及所謂的永恆。 優選獎 過度曝光 / 吳依宣 吳依宣《過度曝光》。 作品以「目光」比喻為攝影中的光,探討當代影像的氾濫現象。吳依宣認為當代的公共空間逐漸被個人事務和影像所佔據,使人們對事物的感知消逝於過度曝光中,於是他試圖重新詮釋事物,並將其還原至現場。透過在影像與實體空間中的對話,反思「影像先行」的感知經驗。 Room Service from Padded Cell / 呂易倫 呂易倫《Room Service from Padded Cell》計畫「光學失誤,從臨摹到臨床」。 主要探討在轉型正義後的社會裡,在精神狀態與被邊緣化的監禁空間中,深化集體的精神共感。透過拍攝台灣不義遺址,以及在牢房門窺看孔,鑲嵌與觀者對視的影像,思考在不正常及悲觀的狀態中,如何為特殊空間提供服務。 斜度三 / 林政佑 林政佑《斜度三》。 藝術家以曾經在斜坡上工作室舉辦的展覽為發想,依照當時的場域特性,融合影像媒體和身體感知展現3件作品;觀者透過傾斜的身體運作,一覽疊合影像的轉換和視野的推移。當展覽移至美術館,藝術家保留過往空間記憶,以斜感為基底,再現媒體與身體間的關聯。 有一種叫天使山的冷 / 劉文琪 劉文琪《有一種叫天使山的冷》。 由於藝術家的父親是一位冷氣師傅,於是藉由跟父親半虛構往返的明信片,談論高海拔雪地有關「冷」的感受經驗,以玻璃霧氣塗鴉、擬造雪景、冷氣工程圖為物證,與對話內容互為隱喻,形塑冷的多重敘事場景,以無法錨定解釋的感覺,在觀者腦海裡生成屬於各自開放性的故事結尾。 兩河之間 / 劉紀彤 劉紀彤《兩河之間》。 作品取樣於烏山頭水庫,藝術家透過勘查周圍村莊的祭祀場域、紀念銅像的方式,將事件和資訊分析共構,並藉由日本童話的象徵符號,重新認識現代化下的神話傳說,同時邀請觀眾望向水面下和風景背後的消逝,了解技術物如何改變水和人之間的關係。 《2022臺北美術獎》 時間」2022年12月10日至2023年2月19日 地點」臺北市立美術館3A、3B展覽室 資料及圖片提供」臺北市立美術館 編輯」林靖諺

Interior 351

台北市建築市代會與a+tec《實構築》季刊合作,於近日舉辦「第六屆ADA新銳建築獎」展覽。今年以「未來」作為概念,帶領民眾重新思考在資訊龐大、距離模糊的疫情後時代,在日常生活中的各種可能。本次展覽著重於「CONTENT X」,以未知數「X」呼應充滿假設的當代,並透過思想的碰撞與深層的對話,延伸無限可能。 展場以線性空間的使用,搭配直徑兩米八的充氣氣球移動軌跡,刻劃未來生活的科技與前衛感。 本屆策展人蘇雅玲藉由了解創作者使用的材料、媒介、技術等表現方式,利用平面設計圖、模型、實作等多元呈現方式,重現創作者們的設計核心,以及跨領域的思考經驗。 新銳創作展現未來可能 首獎 嘉義實驗木場 / 陳冠帆 陳韻愉 「嘉義實驗木場」結合代表未來的「X」,訴說實驗木場從舊日式宿舍,轉變成未來木工廠的時代更迭,透過透明模型的輕盈感,穿透的視線一覽建築在不同時代的結構原貌,從日式木桁架漸變成新的LVL集成材屋架,以Y字型結構斜撐立體空間,串連起所有剖面,猶如穿過時光長廊,展現「過去、現在、未來」的新樣貌。 特別獎 習森 / 郭恩愷 「習森」是使用台灣國產柳杉的森林風雨教室,透過柳杉呈現木構造的不同樣貌,並創造探索林業資源的學習場所。建築師特別於展場製作模型,重現位在新竹永泰林場中的施作場景。他認為「取之、用之、回歸於森林」,學習自然循環,回到建築最純粹的姿態。 佳作 珊弧。山瑚 / 王識源 盛郁庭 「珊弧。山瑚」運用機器人3D列印技術,結合透明材料與形體的線條變化,表現猶如細胞分裂的意象。彎曲的透明弧線猶如透著光澤的海底珊瑚,藉由弧線波動體會時光更迭下的的多種樣貌。 光電獸#26-你追我跑 / 姚仲涵 曾睿彬 「光電獸#26」位於基隆的虎仔山上,由於創造的尺度感與現場性無法複製、移植,因此在展出現場,製作屬於展場的作品「光電獸#35-ADA」。「光電獸#35 - ADA」為「光電獸#26」演繹,每20分鐘演出一次,與展場燈光相互搭配。 落水唷 / 范承宗 將「落水唷」縮小比例,以模型的方式垂吊於展場,展現作品拿掉帆布後,紙傘的多重結構效果,並重現製作過程中的設計構想和真實樣貌,了解其作品的創作演變。 新竹市體育館雨庇及館前廣場之增生 / 胡靖元 本作的雨庇構造來自對場館使用及建物語彙的理解延伸,外推的立面及雨庇,改善原本縱深及採光不足的大廳,使步行者通過廣場時,能夠輕鬆走上平台參與活動,並透過建築的細微改變,延續群眾的集體記憶與期望。 HEITO 1909屏東縣民公園 / 陳乃中 「HEITO 1909屏東縣民公園」是具歷史價值的廢棄建築,透過崩壞牆面、殘壁色彩紋理、水泥及掩埋下的土壤色澤,了解昔日的輝煌記憶,並以獨特的幾何地景和非典型建築設計,讓過去被遺忘的廢棄建築成為城市舞台。 黑屋裹白室 / 張哲毓 林天永 以「X」作為主軸延伸兩個核心,一是二元空間的辯證,透明層疊的短向剖面,顯現對内與外、上與下、新與舊等7種界面關係;二是街屋建築類型研究,選取12組台灣近現代街屋案例進行分析,透過相互參照及幾何構成關係,觀察台灣的街屋型態。 利澤飛灰暫存場-時間中的地理尺度行動 / 劉黃謝堯 設計團隊透過探索平原海岸的地理紋路、尺度、工業區,以及沙丘的多種質感,減去不必要的雜質,並隨環境變化順應時空流動,藉由適度留白的穿透場域,尋找各種未來的可能性。 台北植物園溫室整建工程 / 蘇子睿 「植物」作為場域主角,透過不刻意模仿自然樣貌的方式,以基地現有輪廓構築空間,並利用直線襯托植物的優雅線條;同時規劃簡單語彙突顯植物的豐富色彩。 《ADA新銳建築獎展覽》 時間」2022年12月9日至2023年1月15日 地點」台灣當代文化實驗場 C-LAB 聯合餐廳展演空間 詳情請見展覽官網。 資料及圖片提供」a+tec《實構築》季刊 編輯」林靖諺

Interior 351

誠品畫廊12月舉辦國家文藝獎得主莊普的個展「遠方的吸引」。莊普是台灣當代藝術的代表人物,他以低限主義的精神理念為創作實踐至今,並專注於對物質性的試驗及探索,破除既定的框架,以理性和詩性兼具的語彙建立獨特的個人風格。 此次展覽首度展出他近兩年最新創作的平面和立體作品,還有一件矗立在松山文創園區內、高達近5公尺的立體作品《三竹節》。 關懷世界與生命的創作 有感於近年人們的生活受到疫情、戰爭等事件的影響,莊普在新作中傳達內在的感受。他透過創作回應外在事件,同時展現他對世界與生命的關懷面。 「這幾年,航太發展、戰爭等發生在外太空和其他國家的事件,因為資訊傳播的方式和速度改變,只要打開手機就能看到相關資訊和影片,讓我們對距離的感受縮短,好像就發生在我們身邊一樣,很遠又很近;然而,像疫情、土石流、選舉等真正發生在我們生活周遭的事情卻令人感覺遙遠,彷彿與我們無關,很近又很遠。」 畫作的詩意想像 這次展出的平面新作「遠方的吸引」系列,延續過往用一公分見方的印章、逐格蓋印出顏料和內容的標誌性手法,而其章印出的圖樣,看似像繪畫顏料滴流而下的狀態,又像戰爭砲擊四射的火花或施放的煙火,也像是電腦像素圖(pixel art)的馬賽克圖樣。 他以烏克蘭的城市為想像,為這系列作品取了敘述性的作品名稱,除了回應烏俄戰爭對世界的巨大影響,也賦予每幅畫作一個詩意的城市想像。 2021年創作的平面新作,則在原本的蓋印方章之外,加入了水墨工筆的手繪線條,雖然兩者都是機械性反覆操作的身體勞動,卻呈現出截然不同的興味。 由此延伸到戶外空間展出的《三竹節》,則是將火花四射的景象化為彎曲的立體線條,人們可穿梭其間,仰望觀看的同時也反思戰爭對生命及環境造成的衝擊。 更多內容請見>>>誠品畫廊 展覽資訊 展期」2022年12月3日至12月31日 地點」誠品生活松菸店 誠品畫廊(台灣110台北市信義區菸廠路88號B1) 開放時間」週二至週六11:00~19:00(日、一休館) 資料及圖片提供」誠品畫廊 編輯」歐陽青昀