Interior

382

與山林共舞的光之境 台東光祭《沐光泉》

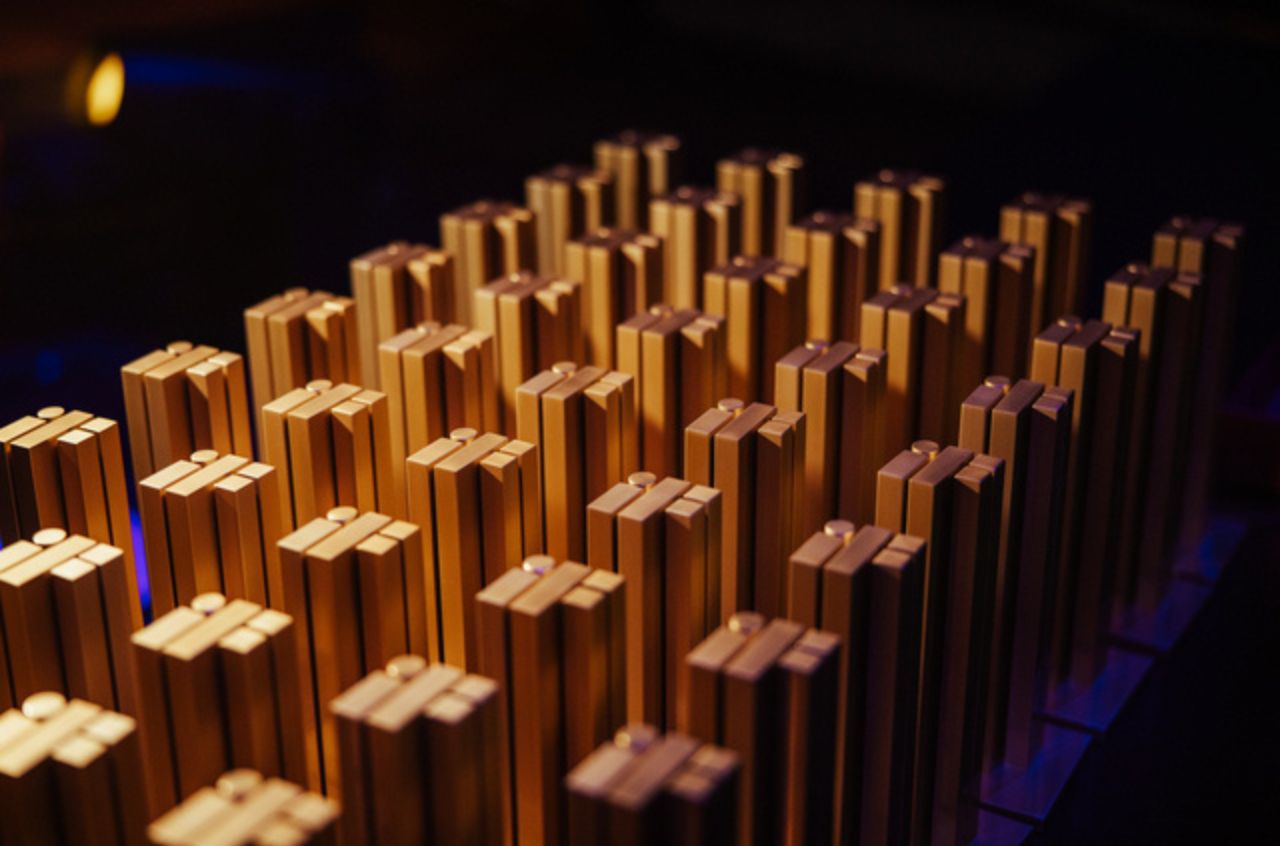

作為「台灣四大名泉」之一,與北投、礁溪、關子嶺等並列的台東知本,其名源自卑南語Katratripulr(卡大地布部落;有團結、在一起之意),對性格強悍且向心力強的卑南族人而言,哺育其祖先成長茁壯的知本溪,在部落文化裡不僅是天然劃分的地界,更是生活和文化場域。 峇岦嵐偲.旮札涅灆,《似水的記憶》,2025年,樹皮、竹片、鐵、LED燈,500 × 500 × 300 cm。 隨時代變遷,這片山林與泉水交會的土地之美更加廣為人知,舉辦光祭,不僅是藝術展演,同時也是推動知本山林文化與自然風貌進行一次深層連結。本屆光祭以《沐光泉》為主題,邀請來自台灣與國際各地的藝術家匯聚於此,以光與水的共舞為媒材、注入個人對在地元素的詮釋,偕同地景打造燈光藝術裝置,邀請民眾一同踏入知本走訪光雕秀、參與手作體驗,品嚐在地美食,欣賞以夏夜溫泉為舞台所展演的夢幻光影。 米類.瑪法琉,《落憶》,2025年,竹枝、鐵件、LED燈,尺寸依實際現況而定。 今年光祭分為三大展區:「泉湧」、「光現」、「永續」,取材溫泉自地脈湧現的流動型態,帶領觀眾由淺入深地踏入知本特有的敘事語境、再從來自地底的水元素和地面天光接觸的變化,欣賞感官與光的交會;之後帶入人與自然的互動,一邊回顧在地社區記憶、一邊展望永續未來。展中呈現12件大型裝置作品,不僅是讓人欣賞藝術家的巧思和台灣與國際的連結,同時也通過這些對在地景觀的重新解讀,讓觀者在對美的驚嘆中,同時也透過在光祭中所經歷的人、事、時、地、物,對知本有更深層次的了解。 點亮在地文化 《沐光泉》作品分布在知本溪畔與勇男橋,在夏季的日夜相互輝映,這些藝術裝置的佇立,不僅是透過意象與在地精神互動,同時也是形塑一個個吸睛的地標,讓民眾在欣賞藝術品的過程中,透過腳步的移動加深對知本環境的印象。如每日在勇男橋上演的光雕秀《光湧.界》,藝術家胡縉祥、郭彥宏及韓承燁揉合水的自然流動與數位粒子的光影,借橋為載體,以投影與雷射技術創造出一座「穿越感知」的時空之門,讓觀者站於橋下,沐浴在瀑流之中,透過數位編織的空間,與自然進行對話。 路瓦.里維拉,《沐光耀》,2025年,布料、PVC、LED燈,1000 × 250 × 350 cm。 來自卑南族卡大地布部落藝術家米類.瑪法琉,其作《落憶》以線性時光為軸,描繪創作場地範圍內的萬物生長動態,結合圖騰投影創造抽象的詩性記憶,以空間的自然風貌回應時間變遷,邀請世代族人的步履與當代觀者的身體記憶彼此交會聚合。而同樣是部落記憶,水也是排灣族人重要的生命循環媒介,出生時用水標記家裡的味道,死亡時會用水為死者送行,峇岦嵐偲.旮札涅灆秉持排灣族對水的理解,透過《似水的記憶》,傳遞生命的連結。 李蕢至,《氣鏡之門》,2025年,竹子、鋼筋、LED燈具、噴霧機,1500 × 1100 × 600 cm。 巴西藝術家大岩奧斯卡的《光之橋》以光為媒介,更進一步將「連結」的概念具象—通過在知本溪上建造一座「光之橋」,讓這個超越功能性的結構在視覺上橫跨遼闊的距離,串聯思想、物質,與自然之間的關係性。與這個開闊的作品相對,日本藝術家吉井宏的《野豬寶寶爬上來了》取材山豬與知本山林間共處的趣味故事,將視覺聚焦於泡在溫泉裡的野豬寶寶形象,彷彿在邀請他人一同享受溫泉,以療癒筆法描繪自然與人親密共融的趣味意象。 詹維欣,《地脈》,2025年,鐵件、LED燈具,480 × 60 × 380 cm。 感知在地歷史深度 在欣賞夏夜燦爛的地景藝術與溫泉之餘,活動也特別設置「回溫・知本」微型展,透過老照片與居民口述的過往,宛如回到古老部落,圍著營火傾聽長者的故事;回顧知本從部落秘境逐步轉化為觀光溫泉勝地的過程,遊玩的體驗只是讓人淺嚐一口知本現在的美好,了解背後的歷史,才會體味到這份美好此前經歷多少人的努力、奠基了此刻的難得。光祭的體驗不僅是給予感官上的滿足,同時善用活動安排沉澱情感的後韻,以此深化觀眾對在地的理解,透過美好記憶,牽起造訪者與知本之間的連繫。 微型展《回溫.知本》展場照。 資料及圖片提供」臺東縣政府 編輯」江瑜

Interior 382

對於自身長居的環境,人們往往最熟悉又最陌生,熟悉每天應對的疲勞、陌生在地本身的美好,尤其生活在當代的人們,習於將大部分注意力投入手機裡無限的虛擬世界,更容易忽略身邊觸手可及的場景。藝術家奧拉弗・埃利亞松(Olafur Eliasson)秉持自身生命經驗與對自然環境的觀察,組織建築、公益和技術專項等各領域人才,橫跨裝置、繪畫、雕塑與攝影等多樣媒材進行創作,藉由作品觸動觀眾的知覺、進一步轉向對環境的思考。 「奧拉弗・埃利亞松:你的好奇旅程」展覽場景照。 臺北市立美術館於今夏所推出的「奧拉弗・埃利亞松:你的好奇旅程」,攜手「奧拉弗・埃利亞松工作室(Studio Olafur Eliasson,SOE)」,回顧其30年的藝術生涯,展出17件代表性作品,聚焦於身體感知、參與協作、生態與非人類視角等重要主題,以觀者自身的感知為出發點,突出對認知的重塑,透過沉浸式的藝術體驗,展開一場難忘旅程。 家鄉的啟蒙 埃利亞松生於1967年,在冰島與丹麥成長,自然環境啟蒙了他最初對「美」的認知,因此延伸至人類之於環境、氣候、空間、感知經驗等多重面向的思考,自丹麥皇家美術學院畢業後,在柏林開創辦公室並潛心於創作,其作以挑戰感官、強調與環境共創享譽國際。 藝術家奧拉弗・埃利亞松(Olafur Eliasson)。 如2003年曾代表丹麥參加第50屆威尼斯雙年展、同年於倫敦泰特現代美術館展出的《天氣計畫》,透過黃色燈光及鏡面創造人工太陽般的光感,探索氣候變遷的議題。2008年《紐約瀑布》(The New York City Waterfalls),在曼哈頓與布魯克林沿岸建造了四座大型人工瀑布;2014至2018年將格陵蘭冰川的碎冰分別帶至哥本哈根市中心、巴黎和倫敦的《觀冰》(Ice Watch),見證冰川的融化消逝。 《循環扇》,1997。紐約現代藝術博物館典藏。© 1997奧拉弗・埃利亞松。 埃利亞松通過學者和科學的觀測,取材自然環境,在美術館進行藝術化的呈現,透過知識的分析和現代科技模擬,將發生在城市之外的自然生態重新帶回現代人的視野,或還原、或放大,比對現代社會追求更高效的人工環境,在情感與思維方面重構人類與環境議題的距離。 詩意感知 本次展出作品,透過氣流、水和光影等生活中少有人主動意識或感知的存在為切入點,將這些細微元素透過藝術手法嶄新詮釋,帶來令人驚嘆的效果。一如懸於臺北市立美術館大廳上空、垂落自轉的《循環扇》(1997),是本展的第一印象,因其位於展場入口之外,初時可能還不能意會到這是一件作品,別具一番遊戲趣味。 《被活動定義的物體(當時)》,2009。作品由藝術家;柏林neugerriemschneider;紐約/洛杉磯Tanya Bonakdar Gallery 提供。© 2009 奧拉弗・埃利亞松。 最受矚目的作品當數1993年《美》。此作為奧拉弗・埃利亞松早期的代表作之一,作品位於一片黑暗當中,唯有一道光束和水霧共舞,將視線聚焦於透過自然反射營造跳動的虹彩。當觀者移動或靠近影響水霧的波動,隨著視角變化,每個人觀看到的色彩、形狀也會形成差異,讓觀者與作品共同形塑自身與藝術品的感知經驗,展示美的多重樣貌以及不同可能性。 《單色房間》,1997。Angsuvarnsiri 收藏。© 1997 奧拉弗・埃利亞松。 《被活動定義的物體(當時)》以投影和水流聲響,利用視覺殘留現象,透過頻閃燈規律性的閃爍,使噴泉水流看似凝固在空中,挑戰觀者對於「眼見為憑」和現實的認知;《單色房間》為巡迴展中空間最為寬廣的一站,不同於其他展間,這裡展示的重點在於抽離其他色彩訊息形成灰階對比,限制眼睛感知的色覺範圍,讓空間中僅剩明暗對比,以此促進身在展間中的觀眾重新思考視覺經驗的本質和可塑性。 《環星共振器》,2018。作品由藝術家;柏林neugerriemschneider;紐約/洛杉磯Tanya Bonakdar Gallery提供。© 2018 奧拉弗・埃利亞松。 最後則是近代作品,2024年的《冰河的最後七天》。此作按大小依序列出七個青銅雕塑,造型取材自埃利亞松與團隊在冰島鑽石沙灘上發現的冰塊碎片,透過數位掃描保留冰塊融化前的形狀,展示消融的過程。每塊青銅雕塑旁分別搭配一顆透明玻璃球,隨冰塊消融、玻璃球由小變大,具象融化後的水量,提醒所有人全球升溫加速的冰川消退。 探索未知的驚喜 埃利亞松表示:「這場展覽是很多『旅程』的組成,從柏林工作室出發來到台北,是一段旅程;觀眾從家中移動展場中亦是一段旅程,從這些期望、體驗到回應,都是一段新的旅程。在旅程中我們可以看到很多變化,人們習慣了一切如常,依循日常的規律,讓我們感到安心,一切都無須改變。但旅程是充滿意外、不可預期的,如果能夠接受這些,會有機會擁抱更多不同。」 《美》,1993。洛杉磯當代藝術館典藏。© 1993 奧拉弗・埃利亞松。 在各國間穿梭辦展,來自北國的埃利亞松為世界呈獻他對家鄉的理解,同時也吸收各地給他留下的印象,化為養分和橋樑,建構他與世界各地的對話。本展名為「你的好奇旅程」,因為整個展覽都是動態的、經過與觀眾的互動才能完整,將觀眾設置為展覽的主角,以踏入展場為起點,因對陌生的場景感到好奇、衍生前進的動力,通過不同思想和觀察角度的對比,一點點揭開慣性的面紗,看清自己在世界上的定位與外在環境的聯繫,讓每一次意外都是驚喜,直到完成整個探索的過程。 「奧拉弗・埃利亞松:你的好奇旅程」展覽主視覺。 奧拉弗・埃利亞松:你的好奇旅程 時間」2025年6月21日至9月21日 地點」臺北市立美術館 一樓1A、1B展覽室 資料及圖片提供」臺北市立美術館 撰文」江瑜

Interior 381

Bluerider ART台北.敦化新館於6月7日正式開幕,標誌著藍騎士藝術空間從台北仁愛、敦仁雙館擴展至敦化商圈,邁向第二個十年的國際化新里程。開幕首展《浴火雁行:悍圖社 — 台灣美術史的生命書寫》以台灣當代藝術團體「悍圖社」為核心,呈現13位成員逾50件作品,展現其從本土巷弄文化到國際舞台的藝術軌跡。同年10月16日,此展將移師至Bluerider ART倫敦.梅費爾館,深化台灣藝術的全球對話。 新館開幕之際,以台灣當代藝術悍圖社為主軸,隱喻浴火雁行般的新開始,以及捍衛圖像般對藝術價值的堅持。 Bluerider ART過去十年以「巷弄文化」為根基,致力於發掘台灣當代藝術的獨特語彙。隨著新館的成立,其定位轉向「國際城市交流」,透過台北與倫敦雙城展覽,串連東西藝術視野。開幕展《浴火雁行》不僅是空間擴張的象徵,更呼應悍圖社成軍近三十年來「悍衛圖像」的精神,強調藝術如何從本土歷史中淬煉出普世價值。 秉持巷弄文化,Bluerider ART總是低調隱於小巷中,並精心安排每一場大氣而內斂的展覽。 悍圖社:台灣美術史的集體記憶 成立於1998年的悍圖社,最初由楊茂林、吳天章、陸先銘等8位藝術家發起,後擴增至13位成員。他們經歷台灣威權統治、解嚴與全球化浪潮,以藝術回應社會轉型中的身份認同與文化衝突。展名「浴火雁行」寓意深刻,「浴火」象徵成員在經濟掛帥的年代堅持創作,如同歷劫重生;「雁行」則體現其兄弟情誼與集體力量,如同雁群相互扶持,在台灣美術史上留下鮮明印記。 畫作透過視線的堆疊陳列,將不同風格一攬眼底,左:吳天章 《千鈞一髮》,右:李民中《距離》。 展覽涵蓋繪畫、裝置、複合媒材等多元創作,每位藝術家皆以獨特視角書寫台灣故事:楊茂林以台灣原生動植物為題,刻畫人與土地的共生情感;吳天章透過台客美學的華麗荒誕,批判社會現實;陸先銘筆下的老樹隱喻自然與都市的拉鋸;郭維國以童話寓言暗喻國際政治局勢;連建興的魔幻寫實山林,融合夢境與土地記憶;涂維政則重組科技零件,反思工業化遺跡。其他成員如李民中、楊仁明、賴新龍等,亦透過抽象線條、夢幻場景或市場文化轉化,展現台灣藝術的辛辣與包容。 展間淨白敞亮,將每個作品完美烘托而出,光影隨展示立面錯落相映,豐富整體觀感。 悍圖社的創作脈絡,映照台灣近代史的文化變遷。從日治時期現代化啟蒙、戒嚴時期的壓抑,到解嚴後的身份探索,藝術家們以「反叛」與「自嘲」為武器,將政治隱喻轉化為美學實踐。例如1990年代後,他們從街頭抗爭轉向內省,透過黑色幽默解構權威,並在全球化浪潮中重新定義「本土性」。策展團隊指出,這種「平和中帶辛辣」的特質,正是台灣當代藝術的魅力所在。 最左側:楊仁明《想法和說法--來來回回的》,以抽象線條表現台灣藝術所蘊含的多樣情懷。 本土文化的國際對話 《浴火雁行》將於10月登陸Bluerider ART倫敦.梅費爾館,成為台灣藝術進軍歐洲的重要節點。展覽不僅呈現悍圖社的創作演變,更突顯台灣如何以「非西方中心」的視角,參與當代藝術論述。例如常陵以戲謔手法回應地緣政治,或陳擎耀透過自畫像諷刺造神文化,皆引發國際觀眾對亞洲政治美學的共鳴。 悍圖社藝術家。 悍圖社的創作,如同一部台灣社會的視覺編年史。從戒嚴時期的壓抑到解嚴後的狂飆,再到全球化下的自我定位,以藝術抵抗遺忘,將個人傷痕轉化為集體記憶。Bluerider ART透過此展,不僅致敬這群「逆風前行」的藝術家,更預告台灣當代藝術將在國際舞台持續發光。正如展覽所述:「歷史仍在飛行,他們仍在創造,一股新辣潮已來!」 浴火雁行:悍圖社 — 台灣美術史的生命書寫 時間」2025年6月7日至8月31日 地點」Bluerider ART 台北.敦化(新館),台北市大安區敦化南路二段77號1樓。 資料及圖片提供」Bluerider ART 編輯」林靖諺

Interior 381

海灘小屋的雪白屋簷彷彿波浪起伏的浪花。 靈感源自巴黎工匠,擁抱融合時尚與舒適的工裝美學品牌Longchamp,首度進駐義大利托斯卡尼海岸最受歡迎的海濱度假天堂Forte dei Marmi,擇址當地傳奇私人海灘Bagno Felice 1,透過自身融合實用性、藝術感,注入雋永優雅的巴黎風情,和這座充滿甜美生活氛圍的度假小鎮相結合,意圖為在地打造全新風貌。 鼠尾草綠透過自然色調與自然環境互相對話,奠定清爽的夏日印象。 Forte dei Marmi不僅是義大利里維耶拉(Italian Riviera)精神的象徵,更是結合時尚、藝術與悠閒生活的完美去處。以熱鬧的夜生活聞名,這裡不僅是許多藝術家和名人追尋時尚品味與悠然氛圍的首選,更因高端精品店林立、米其林星級餐廳雲集以及山海交織的自然景緻,吸引無數旅人慕名而來。 日光浴躺椅依循嚴謹陣列一字排開,指向海平面。 延海岸線蜿蜒的用餐區,讓賓客在用餐時同時享受濱海風情。 為襯托這片絕美的場景與詩意盎然的碼頭,Longchamp特別以品牌標誌性的綠色為主調,在沙灘上妝點繽紛的海灘小屋、家具、配件與布料,在燦爛陽光下,沙岸呈現一片金黃,鋪陳鼠尾草綠的度假情調,LONGCHAMP BEACH CLUB從遮陽傘、西洋雙陸棋盤到客製化的海灘屋鑰匙,每一處細節皆展現出品牌特有的用心與巧思,傳遞審美與機能並存的生活哲學。 座席遮蔭採用類似船帆的布料,厚實耐用之餘,回應品牌務實機能。 LONGCHAMP西洋雙陸棋盤。 搭起清爽明亮的架構,Longchamp Beach Club精心組織一系列精彩活動,填滿今年的夏季,包括現場音樂演出與供應招牌雞尾酒款的夏日酒吧,為海濱時光增添歡樂氣息,做為替回憶收尾的餘韻,透過鄰近的Longchamp精品店推出限定版 Le Pliage® 包款:Le Pliage® Monde Forte dei Marmi,具象了Longchamp Beach Club這段夏日美好回憶的延伸,為巴黎與托斯卡尼難得交會的日光留下一份專屬紀念。 座席區提供多樣靜態娛樂選項。 LONGCHAMP BEACH CLUB 地點」Bagno Felice 1, Viale Italico 5355042 Forte dei Marmi 時間」2025年6月15日至9月底 LONGCHAMP 精品店 地點」8, Via Giovanni Montauti55042 Forte dei Marmi 資料及圖片提供」Longchamp瓏驤 編輯」江瑜

Interior 381

由美國大都會博物館所精選的81件重要藏品,於今夏遠渡重洋,首次嘗試海外大規模展出,攜手國立故宮博物院共同規劃,內含雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更等等38位大師真跡,透過五大主題:「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」以及「水岸風光」,向大眾展現印象派、後印象派至早期現代主義的多樣面貌。 「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」主視覺。 橫跨百年的藝術盛事 故宮與大都會博物館的合作由來已久,可追溯至1961年,院藏精品遠赴大都會博物館展出,1996年更舉辦「中華瑰寶展」巡迴全美四大城市。今年適逢故宮100週年院慶,為優化整體環境,延續「新故宮計畫」的推動進程,北部院區的圖書文獻大樓(第二展覽館)竣工時間巧合地與布展時間相互貼合,也因此隨本展「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」在台登陸而正式啟用。 國立故宮博物院 蕭宗煌院長致詞。 五大展區的設計,通過聚焦大師們的繪畫主題,更便於對照大師們不同的表現手法,以及當時的社會樣貌。「身體姿態」梳理1860年代起,藝術家們對人體的詮釋,以及說明鉛筆、顏料等不同媒材與技法在肢體動態的表現,如高更《大溪地的出浴女子》,土黃、深綠等飽和的色塊與女子色澤濃豔的衣物對照,以及粗獷的構圖,帶來熱帶島嶼的溫暖氣息。 展覽學術顧問曾少千教授介紹「布豐莊園附近的樹木與房舍」畫作。 「肖像與人物」呈現18世紀末工業化後,藝術從國家資助轉向更開放的大眾市場,肖像畫登上舞台。如雷諾瓦《彈鋼琴的兩位少女》,畫面中的兩位主角,透過優雅舉止、衣著和背景,流露新崛起的中產階級對女性教養的期待,也展示了印象派精巧細膩的面相。而隨政治與工業革命的推進以及城市發展,藝術家這時將視野轉向祖國的風光,「徜徉自然」帶來法國風景,一如塞尚《布豐莊園附近的樹木與房舍》,不僅是對家鄉的深情流露,也暗喻藝術家與家人的情感糾結。 保羅‧高更,《大溪地的出浴女子》,1892年Image © The Metropolitan Museum of Art。 「從城市到鄉村」展現藝術家的人生軌跡,漫遊之處皆是風景,透過藝術家獨有的細膩感性和標誌性技法,重現在時人眼中普通的日常。就像秀拉《大碗島的星期天下午》習作,透過「點畫」技法,描繪巴黎附近的「大碗島」,人物悠閒地在草地上度過午後,色彩層次與明暗變化,反映作者對光之美學的深刻理解。「水岸風光」,則對應1911工業化帶動鐵路運輸,人們有更多機會前往海灘、漁村、港口等各地,藝術家更是自海的開闊、與海港往來的人潮,汲取豐富靈感,一如波納爾《聖特羅佩舊港一景》,柔和色調宛如曝曬在海邊燦爛的白光下。 奧古斯特‧雷諾瓦_彈鋼琴的兩位少女_1882 © The Metropolitan Museum of Art_Auguste Renoir_Two Young Girls at the Piano。 自19世紀到20世紀,印象派的起源與發展同樣歷經近百年的醞釀與熟成,畫家離開畫室,改變自己觀察世界的角度以及構圖的思維,描繪的對象也自宗教、神話和宮廷,延伸至民間百態和自然環境,對於色調和線條的解讀也逐漸走出學院派所規範的框架,以越發自信的筆觸去發展自身的個性。 自收藏者角度布展 印象派素來為台灣所熟悉,但印象派的誕生與發展歷史並非一帆風順,緣起19世紀中葉的法國,一場通過「匿名藝術家合作協會」的名義所舉辦的畫展,展中作品多與主流審美背道而馳,包括其名「印象」都是源於評論家的批評。它的存在標誌出新銳藝術家對學院派與官方沙龍壟斷當代藝術價值話語權的反動與叛逆,而它延續至今的存在則反映了收藏家極具前瞻性的眼光。 保羅‧塞尚,《布豐莊園附近的樹木與房舍》,1885–86年Image © The Metropolitan Museum of Art。 本次展覽中,多項作品源自雷曼家族於1969年於大都會博物館的捐贈,於20世紀初,雷曼家族自各國收購的藝術品和捐贈數量,甚至促使大都會設立「雷曼廳」以供專門展示,被譽為「美國最非凡的私人收藏」。在印象派仍被視為前衛藝術的年代,是什麼打動了鍾情於藝術的雷曼家族?跨過一家三代的收藏者,透過本展的呈現,可觀之處不僅在於時代篩選過的藝術之美及藝術史的流變,也是不同收藏者對藝術的理解與詮釋,邀請現代的藝術愛好者,一同探討美的定義和價值。 《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》 地點」國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳(台北市士林區至善路二段221號) 時間」2025年6月14日至10月12日 資料及圖片提供」美國大都會博物館、國立故宮博物院、時藝多媒體 採訪」江瑜

Interior 381

在柏林春日的午後,我走進iF Design設計獎的典禮現場時,空氣中瀰漫著某種近乎神聖的興奮感。舞台燈光下,一件件獲獎作品輪番上場:感測科技、AI演算法、智慧互動界面,這些過去存在於想像中的場景,如今就在眼前。我一邊聆聽著講者談論「Human Digitality」這個新詞,想起多年前一位前輩設計師曾對我說:「室內設計的核心,是人的感受。」這句話曾讓我深信不疑。但今日,我們正在進入一個不再僅憑「感受」決勝的時代。 iF Design設計獎頒獎典禮現場外。 科技發展從來不是緩慢漸進的,它是爆發式的。我們曾習慣翻閱《Lonely Planet》找餐廳,今天卻已改看社群平台的推薦。當內容掌控權轉向使用者,每一個人都可能是發聲者、創作者,甚至是設計者。這些變化清晰的揭示:我們身處的不只是某項技術的升級,而是整個產業底層邏輯的改寫。 iF Design設計獎頒獎典禮現場。 重新定義「設計價值」的時刻 今年的iF Design趨勢報告裡,提到一個詞:「Smart Co-Creation」(智慧共創)。意思是,在AI與雲端科技的幫助下,設計師與非設計師之間的界線正變得模糊。簡言之,未來的業主不再只是需求的提出者,更可能是設計過程的參與者。在「業主」也能生成設計的時代,業主在詢問設計公司之前,可能已經用Midjourney和Interior AI生成了數十張渲染圖,具象化心怡風格甚至奇思妙想,對設計師明確指出方向。業主的角色不再是安靜地等待提案,更能自己撰寫劇本、設定選角,交由設計師將一切現實化。這難免令人擔心:設計師的角色是否鬆動?在這樣的焦慮中,我卻樂觀地抱持著正向的看法:這正是重新定義「設計價值」的時刻。 AI雖然能快速生成圖片,但它無法真正地「感受」,不會知道居住者是否有敏感體質,無法分辨老家具存在的意義。AI能提供的是模組與風格,但設計師可給予的是業主對生活的詮釋,每項選擇背後盛載的情感與意義。所以,當今設計師真正的挑戰不是與AI競技,而是從美感的主導者,轉變成為人與空間的翻譯者與引導者。 設計不忘聆聽未來 設計變快了,該慢下來的是思考。即時渲染工具讓設計草圖從等待變成快速生成,因為畫面似真,業主判斷的速度也變得迅速且直白,明確地回饋喜歡或不喜歡,這讓設計流程變得高壓與快節奏。然而,這是好事嗎?我認為,雖然在技術輔助下能讓創意快速生成,但並非所有的創意都該追求速度,AI能幫助我們節省時間,但生活的質地仍需依靠人心去細膩感受、沉澱。身處在效率至上的時代,我們更該珍視慢下來的自由,那是一種性靈上的奢侈。 每個產業真正的分水嶺,從來都是觀念而非年齡。年輕設計師與資深設計師面對AI的態度或許令人意外。有資深前輩積極學用Midjourney生成燈光氛圍圖片,也有20 出頭的新進設計師,堅持全手繪、不運用電腦。使用AI的差異,不在年齡,而是心態。善用AI團隊作為輔助工具,以生成模型協助配置格局與動線,讓空間不只美,還能夠根據實際需求變得靈活。 一位有自信的設計者,非但不會害怕被科技搶走主導權,反而會把科技拉進工作流程的一部分,提升工作品質。科技是筆,設計者是握筆人。AI工具對於年輕世代的設計師是一場新的啟程,對於已有成就的設計前輩,它是一個沉思與轉身的契機。iF Design設計趨勢報告裡的Playfulness,告訴我們設計要有遊戲感,要允許實驗與快樂。它提醒我們:面對科技的巨浪,我們不必太嚴肅,也不必過度焦慮。好設計,本來就不該束縛在特定的象牙塔裡,它是一場關於「誰更願意聆聽未來」的探索。AI只是一支筆,它不會毀掉設計,而執筆的人終究是你。 後記: 全球大都會,我大概都去過了。平心而論,大家耳熟能詳的城市如:紐約、倫敦、香港都很精彩,但是它們的精彩向是青睞「贏家」的。海明威曾說:「如果你是巴黎人,那麼你是幸運的。」 大家多半記得大文豪形容巴黎是「流動的盛宴」。但是卻鮮少注意到,他也說過:「如果真的生在巴黎,那麼但願你是幸運的。」這段話,仔細想是有點驚悚的:如果你不是幸運的贏家,那麼在巴黎的生活,或許可能陰暗居多。 但是柏林卻截然不同,它沒有巴黎那種令人屏息的景致。它有的時候,會讓你想到春天傍晚那片開滿小白花的山坡,你相約好友坐在草原上,開心的野餐看風景,先坐在小山坡Chill一下,太陽下山之後,一起去喝德國larger啤酒的平實與滿足。 我到柏林之前,就知道自己很喜歡這座城市。真的相處之後,覺得比當初想得還要更喜歡。柏林的美好,並非高高在上,雖然厚重的近代歷史,不自覺會滲入這座城市,但是柏林本身並不嚴肅,反而處處散發著自由不羈的氣味,它的美好,是平等地屬於所有人的。萍水相逢的當地人對我說:「這裡很棒,希望大家有空都可以來玩喔。」 這是專屬於柏林的謙遜與開放。 如果每本雜誌都有一座城市作為靈魂標誌的話,那麼我希望《室內interior》如Berlin:不喧嘩且有底蘊! 圖片提供」iF International Forum Design GmbH、ANNE FREITAG PHOTOGRAGHY、Marlena Waldthausen 撰文」潘志強

Interior 381

設計,是跨越地域與文化的共通語言,既融入日常生活的肌理,也展現人類對美學的無限追求。在全球設計浪潮中,華人設計師正以獨特的東方哲學為底蘊,巧妙融合西方現代語彙,創造出既深具文化厚度、又令人耳目一新的作品。這種東西交匯的設計思維,不僅打破傳統框架,更在國際舞台上綻放驚豔光彩,為當代設計開拓出嶄新可能。 iF Design金質獎頒獎典禮現場。 產品類 TinyCase 設計者」Zcore Vala Box Team TinyCase這款精心設計的可折疊電動摩托車,堪稱全球輕量型電動摩托車的典範。歷經逾200個晝夜的匠心雕琢,採用壓鑄結構與零焊接車架系統,將整車重量精準控制在18.6公斤(其中車架組件7.2公斤、電機控制組件2.4公斤、電池模組2.5公斤、輪組組件3.6公斤),完美演繹科技與工藝的融合之美。電動滑板車與電動摩托車早已在中國城市普及。相較於同類車型,這款產品在各方面都遙遙領先。TinyCase不僅是一款交通工具,更是旅途的良伴。它的重量遠低於滿載的行李箱,可輕鬆折疊並帶上火車、放入汽車後車箱,甚至攜帶登機。這款精巧的永續設計作品不可限量,連「能不能上飛機」都不是問題。 Meraki Espresso Machine 設計者」Merakitech Limited Meraki家用咖啡機的全新力作。每一顆珍貴的咖啡豆,經過Meraki參數的精準調校,將烘焙師的每個創新理念完美體現於一杯達到專業咖啡師水準的濃縮咖啡中。簡潔直觀的操作介面,背後卻蘊藏豐富可自訂參數,帶來順暢簡易又極具深度的使用體驗。Meraki是獻給所有咖啡風味愛好者的臻禮。 Fotile flat embedded high-end refrigerator 設計者」Ningbo FOTILE Kitchenware Co., Ltd.、EMAMIDESIGN Fotile冰箱的卓越品質源自天然永續材質與三大創新科技的完美結合:創新生態氮氣保鮮系統,從空氣中智能分離氮分子,形成天然保鮮環境,使食材保鮮時效提升三倍;細胞級鮮凍技術,在-3℃微凍結狀態下維持食材細胞結構完整,鎖住原始營養與口感;全效離子淨味系統,搭載雙重淨化機制,99.7%高效分解異味分子,創造純淨儲鮮空間。採用無把手按壓式開啟設計,搭配業界最薄58cm一體成型箱體,完美實現「隱形嵌入式」廚房美學。全機身運用食品級不鏽鋼與再生環保材質,每處細節皆展現永續生活的精緻態度。 HOTO 20V Leaf Blower 設計者」Shanghai HOTO technology Co., Ltd. HOTO 20V平台旗下的革新力作-HOTO 20V吹葉機,專為庭院與住宅區落葉清掃而設計。其大膽創新的結構布局與無刷馬達技術的應用,在縮減機身體積的同時,仍保持強勁性能,完美平衡美學與實用機能。HOTO 20V電池驅動吹葉機兼具卓越的人體工學設計與前衛的美學風格,突破傳統吹葉機的設計框架,將電動工具的穩健高效、家電產品的輕盈簡約以及消費類電子產品的直觀易用巧妙融為一體。其可更換電池與伸縮噴嘴等創新功能更是令人耳目一新。 Panasonic ALPHA Set 設計者」Panasonic Appliances(China) Co., Ltd. Design Center、Studio F. A. Porsche ALPHA 系列整合了Panasonic 原創的離心洗淨技術、專利nanoeX 科技、黃金比例正反轉烘乾技術、全變頻等先進科技,提供頂級洗烘組合解決方案。本系列汲取保時捷設計靈感,採用全新極簡外觀設計,以不鏽鋼材質打造簡約機身,呈現更流暢的視覺效果,不僅突破傳統按鍵布局設計,更配備LCD磁控面板,完美融入家居裝潢風格,帶來更直覺化的操作體驗。Panasonic Alpha系列洗烘衣機組展現卓越工藝與極簡美學的完美融合。雖然配備語音控制與多項智能功能,卻毫無過度設計之感。設計團隊深諳此類家電的本質在於實用性,因此特別注重操作的直覺性與便利性。 Harman Kardon Onyx Studio 9 設計者」Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Harman Kardon Onyx Studio 9藍芽音箱採用再生材質打造,簡約外型融合前五代產品精華與功能,將自然美感與科技質感巧妙結合,形塑出眾外型帶來極致聽覺饗宴。簡約設計突顯標誌性圓形輪廓,既獨樹一幟又能完美融入空間。精緻的一體式鋁合金提把,給予攜帶音樂隨行的便利性,並在移動後自動校準,確保最佳音質表現。此外,搭載Auracast技術,可無縫串聯多台設備,隨時分享喜愛的旋律。長達8小時的續航力,讓美妙樂音不間斷,讓使用者盡情沉浸於音樂世界。 Electronic paper vision tester 設計者」TPV Technology Group 全球首款電子紙智能視力檢測儀,能夠靈活變換測試圖表,檢測多種視力問題(如色盲、散光、老花等),透過語音控制和手勢識別可獨立完成測試,無需醫護人員參與。此外,儀器可自動識別檢測對象,若是兒童會自動切換為兒童感興趣的圖片;不使用時,可切換成顯示視力相關健康知識,同時提供QR碼供用戶下載檢測結果,該設備極大簡化了過去複雜的醫療操作。 LAZZEN Low Voltage Circuit Breaker Series PI 設計者」Shanghai Liangxin Electrical Co.,Ltd.、Phoenix Design 在當今快速發展的互聯環境中,產品生態系統日益精密複雜。順應此趨勢,LAZZEN斷路器系列以安全性、易用性和鮮明產品識別度為設計核心。全新產品語言不僅強化了視覺吸引力,更透過深思熟慮的設計提升便利性,完美契合新品牌策略,並為未來產品升級鋪路。此精心策劃的產品語言體現品牌四大核心價值:智能整合、永續製造、安全使用及標準化模組設計。該系列斷路器架構精密考究,核心功能卓越可靠,讓用戶更有信賴感。LAZZEN不僅是功能至上、實質重於風格的典範,更展現高性能設計所蘊含的獨到美感。 專業類 B-READER translator for blind people 設計者」Shenzhen C60 Industrial Design、Dalian Minzu University, College of Design 世界上有許多書籍,但視障者能閱讀的卻很少。B-READER是一款將書籍文字轉換為點字的翻譯機。當放在A4尺寸或更大的書籍上時,它能透過掃描技術自動識別文字並轉換為點字內容,再透過先進的顯示技術呈現在電子螢幕上,讓視障者能像一般人閱讀普通書籍,同時亦是一台電子點字閱讀器,可以下載電子書進行閱讀。這款設備堪稱設計創新的典範,運用前瞻技術破解久未攻克的難題,與其增加盲文書籍的出版量,不如利用這一巧妙設計,讓盲人透用掃描技術直接閱讀普通印刷書籍,不僅更加經濟高效、永續且實用,更有望帶來深遠積極的社會影響。 Live Afloat 設計者」Beijing Institute of Graphic Communication 這款窨井蓋專為解決洪災場景中,因井蓋缺失導致人員意外墜井的危險而設計,同時為因災落水者提供可靠的生命保障。產品採用工程塑膠和專業結構設計製成可靠連接組件,既能滿足日常道路交通需求,又能在洪水情境下隨水壓上升自動脫落,借助連接繩網在井口周圍形成漂浮救生平台,為遇險者提供可靠的生命救援。 由於氣候變化導致極端天氣事件頻發,工程師與設計師亟需開發有效的解決方案,減輕洪水、乾旱及颶風等災害帶來的嚴重後果。Live Afloat是一款具有防洪功能的安全井蓋,同時可作為漂浮救援平台。該產品可使用3D打印技術製造,並可根據不同街道條件進行調整。這是一款突破傳統思維、展現設計創新的解決方案。 包裝類 COSMIC FOLK: WHITE SNAKE'S SPACE ODYSSEY 設計者」HOOOLY DESIGN、OXYZ3 《太空白蛇傳》是一張突破性的專輯,將中國傳統民間故事《白蛇傳》重新詮釋於太空歌劇的背景下。歌手陳陳陳將對獨立實驗音樂的熱愛與白蛇的敘事相融合,在宇宙尺度下探索愛情主題。這不僅是一張歌曲合輯,更是一段敘事旅程,精心設計以反映音樂的創作過程與主題深度。 專輯設計採用白灰色調,搭配銀色與UV印刷技術,營造出既未來又空靈的美學氛圍。音樂擁有振奮人心、穿越時空的力量,而音樂產品的包裝亦喚起同樣的情感共鳴。從概念到實踐,每一處細節均精心雕琢、力求完美。透明黑膠唱片、富有質感的材質及精妙的視覺設計,共同激發懷舊情感,並建立深刻的情感連結。這正是卓越包裝設計的魅力:打造沉浸式體驗,引領聽眾開啓一場奇幻旅程。 室內建築類 Yang Design Museum 設計者」YANGDESIGN 楊明潔設計博物館是中國首家私立工業設計博物館。這座佔地5000平方公尺的博物館,展示了創始人工業設計師楊明潔 從世界各地收藏的數千件藏品,橫跨手工藝時代、工業時代與數位時代。每個技術變革都催生了新的設計標準與美學價值,透過博物館讓設計文化得以向公眾傳播。 坐落於上海的楊明潔工業設計博物館承載著私人收藏家與大眾分享知識與藏品的熱忱初心,以獨到的視覺敘事,生動展現日常物品所映射的社會背景,令人耳目一新。從傳統工藝、工業設計的黃金時代再到數位時代,這座博物館宛如一首頌歌,禮贊偉大設計的非凡構思與卓越實踐。 HAIKOU GAOXINGLI INSUN CINEMA 設計者」One Plus Partnership 這座建築恆久經典,正如磚塊能構築出既美麗又耐久的空間。海口坐落於海南島上,猶如被如秋日暖毯般的海洋溫柔環抱。設計團隊希望打造一座與城市地理相連、卻不採用海洋藍調的電影院,因此選擇磚塊作為設計主題,藉其永續環保以及蘊含海洋痕跡的沙粒,在空間中營造波浪景致,宛如一場虛實交織的電影幻夢。 以藝術手法,將統一尺寸的磚塊透過巧妙堆疊形成波浪造型,構築出天花板、吧台、座椅等功能場域。其室內設計更是別具匠心、令人驚艷,裸磚的運用象徵著海浪的磅礡與壯麗,彰顯前衛理念,乍看之下,整座影院或許略顯質樸,然而越是沉浸其中,越能感受到空間中的溫暖韻律。 資料及圖片提供」iF International Forum Design GmbH、ANNE FREITAG PHOTOGRAGHY、Marlena Waldthausen 撰文」林靖諺

Interior 381

一年一度的設計界盛事「 iF Design設計獎之夜」於4月28日在德國柏林弗里德里希皇宮劇院盛大舉行,來自全球50個國家地區、近2000位設計人士與產業領袖齊聚一堂,迎來2025年度獎項得主的榮耀時刻。今年iF Design邁入第72屆,致力於為產品設計、傳達設計、包裝設計、服務設計、建築與室內設計、UI/UX以及專業概念等九大項目提供表現舞台。 iF Design設計獎頒獎典禮現場。 頒獎典禮上,iF Design執行長Uwe Cremering宣布成立「iF設計學院」,首期課程將於今年以「設計領導力」為核心展開。 2025 年iF Design共收到來自66國近11000件作品,經131位國際評審嚴選,最終2211位參賽者獲獎。iF Design執行長Uwe Cremering表示:「參賽規模與國際化程度再創新高,彰顯iF Design已成為全球設計界的重要標竿,其頒獎典禮與趨勢論壇亦成為業界交流的重要平台。」 「iF Design設計趨勢論壇」場地由知名建築師Frank Gehry操刀設計。 本次由iF 執行長Uwe Cremering與主持人Yasmine Blair在歐洲最大的劇院舞台上,親自頒發象徵最高榮譽的「iF Design金質獎」給年度最傑出的75件作品。晚會中最令人動容的是,為致敬建築界傳奇,將第二屆「iF Design終身成就獎」,隆重頒予享譽國際的英國建築大師Norman Foster。 第二屆「iF Design設計終身成就獎」頒予英國建築大師Norman Foster,向其對建築界的貢獻致敬。 其經典之作如倫敦小黃瓜大樓、柏林國會大廈玻璃穹頂及日本千禧塔,皆以創新設計重塑當代建築美學,影響深遠。Norman Foster不僅以卓越作品著稱,更透過其創立的「Foster + Partners」全球建築事務所及馬德里「Norman Foster Foundation」,持續培育新生代設計人才,推動建築藝術的永續發展。此殊榮不僅表彰其畢生成就,亦向其對建築界的深遠貢獻致敬。 社會轉型的催化劑 當站在2025年的門檻回望,設計已從單純的美學實踐蛻變為塑造社會變革的核心力量。在被多重危機定義的時代下,人們需面臨氣候變遷、地緣政治緊張、科技顛覆與社會斷裂等問題,而設計正以其獨特的跨界整合能力,為人類社會開闢新的可能路徑。 第二屆「iF Design設計趨勢論壇」,吸引500位設計師與專家學者一同探討全球設計趨勢。 其中包含人類數位化(Human Digitality)、覺醒經濟(Conscious Economy)、共融社會(Co-Society)、思維變革革命(Mindshift Revolution)、全球在地化(Glocalization)、生態轉型(Eco Transition)等六大關鍵社會轉型,這些轉型不僅回應當代最迫切的挑戰,更重新定義設計在21世紀的角色與使命。 人類數位化(Human Digitality) 馴服科技巨獸的設計智慧 數位革命經歷數十年大幅增長後,世界正進入反思與調和的階段。人工智慧能力的指數級成長,已將人機關係推向全新維度。設計在此扮演著關鍵的中介角色,其任務不再只是創造流暢的使用者體驗,更要建立「可解釋的AI系統」,清晰展示決策過程以及提供實時狀態更新,保留人類的最終控制權。 2025 iF Design金質獎得主:SERVICEPLAN GERMANY / PLAN.NET GERMANY《855-HOW-TO-QUIT-(OPIOIDS)》,藥片刻印求助熱線,以極簡設計對抗鴉片危機,為成癮者點亮希望。 在面臨與AI共存的條件下,遊戲性設計原則悄然興起,成為應對數位複雜性的新途徑。從超越單純娛樂的「嚴肅遊戲性(New Seriousness in Playfulness)」正被用於建立信任、緩解焦慮等面向,可見其促進了正向互動。從多巴胺驅動的鮮明視覺設計,到將建築轉化為互動學習載體的創新空間,設計師正在向世界證明:「在危機時代,趣味性不是奢侈品,而是維持心理韌性的必需品。」 另一方面,人機協作亦呈現出令人驚喜的進化。日常AI已從簡單的個人化助手,發展為能拓展用戶視野的「思維夥伴」,系統不僅反映使用者偏好更能引入多元觀點,刺激批判性思考。此外,在寵物照護領域,自動化系統與行為分析工具的結合,釋放了飼主更多的情感投入空間,彰顯出科技作為「情感放大器」的潛力。 覺醒經濟(Conscious Economy) 價值導向的商業新型態 全球經濟正經歷一場靜默革命:單純將利潤最大化的模式已逐漸轉為「價值共創」的覺醒經濟(Conscious Economy)。這種轉型在人才市場表現得尤為明顯。在面對全球人才短缺的困境下,企業正透過「人才關懷」策略重塑品牌,從融入公司價值觀的設計系統,到結合心理支持與專業發展的職務重塑(Job Crafting)方案,工作場所成為價值觀實踐的場域。 2025 iF Design金質獎得主:Samsung Electronics Co., Ltd.《Ballie AI Home Robot》。 服務化(Servitization)趨勢正模糊產品與服務的界限。人工與同理心結合的技術逐漸進步,使企業能創造更深層的情感連結。一套智慧家居系統不再只是控制設備,而是能感知住戶情緒狀態並調節環境的「生活夥伴」;高級腕錶品牌轉型為「時間管理顧問」,透過數據分析幫助用戶平衡工作與生活。 聯想ThinkBook Plus Gen 6搭載電動捲軸屏,可從13.9吋擴展至16.7吋,結合高解析POLED顯示器,革新行動辦公體驗。 這些案例揭示了從根本上的轉變:「產品的價值不再僅存於物質型態,而在於它能否成為品牌與用戶間長期對話的媒介。」值得注意的是,這種轉型亦面臨著深刻矛盾,一方面,中國政府通過徵稅政策引導企業價值觀;另一方面,矽谷科技巨頭仍奉行「快速行動,打破常規」的激進創新哲學。因此設計正面臨著「如何在經濟現實與理想價值之間找到創造性平衡」的挑戰。 共融社會(Co-Society) 修復斷裂的設計方案 社會兩極化已成為全球現象,但設計正孕育著意想不到的團結契機。「重新定義財富」展示了一種新奢華觀,炫耀性消費不再是彰顯地位的象徵,而是注重「工藝與永續性」的低調設計。在包裝設計領域,涵蓋感官體驗、材料故事與互動設計的「整體奢華」逐漸興起,正向人們證明在物質過剩時代,真正的稀缺資源是意義與連結。 2025 iF Design金質獎得主:Nothing Technology Limited《Nothing Phone (2a) Plus Community Edition》。 尤其在照護革命方面,在人口逐漸老化的社會中呈現多元面貌。AI驅動的數位生態系統正在重塑養老模式,不僅需確保醫療安全,又要維持長者的自主尊嚴;既需減輕照護者負擔,亦要促進代際溝通,因此透過將共居(co-living)概念與「第三空間」設計原則結合,就能創造出同時服務住戶與社區的開放園區,展現設計修復社會斷層的潛力。 Nothing Phone「社群版」升級品牌設計語言,首創用戶共創硬體,預示未來產品設計將由群體創意主導。 全球在地化(Glocalization) 韌性時代的設計策略 地緣政治動盪與供應鏈危機催生了「全球在地化(Glocalization)」策略。韌性供應鏈研究指出未來五大設計參數:適應性、去中心化、多樣性、協作性與整體性。其中,3D列印技術在鄉村地區的創新應用尤其引人注目,例如印度農民使用在地材料進行設備維修,展現了「低技術高影響」的解決方案,增強社區韌性。 2025 iF Design金質獎得主:Melting Experience GmbH《coffee&climate toolbox》,根據氣候變化調整咖啡種植技術,強化自主能力,實現增收增產。 另外,跨文化的學習在設計領域中亦呈現新維度。像是「旅遊」正轉變為文化對話的媒介,通過將地方工藝與全球設計語言融合,創造出既具本土真實性,又能引發國際共鳴的體驗。這種「深度全球化」證明了在分裂時代,設計仍能搭建理解的橋樑。 生態轉型(Eco Transition) 循環未來的設計實踐 能源轉型正以超預期速度推進。在建大型再生能源項目中,中國就佔了全球的三分之二,而太陽能更是多數地區最便宜的電力來源。其中,綠色高科技設計將技術轉化為日常生活美學,透過建築整合兼具發電與遮陽功能的太陽能板,讓家用儲能系統以多形態融入居住空間。 2025 iF Design金質獎得主:Porsche Design《Ampere.StoragePro E3》,Ampere模組化家用電池以稜角設計與倒三角顯示器,完美結合科技美學與儲能功能。 永續共享模式正在進化,德國柏林的「建築升級再造」項目將廢棄工業區轉變為模塊化社區中心,其建材完全來自拆解後的周邊建築;荷蘭鹿特丹的「生物多樣性共享」計畫則證明,都市空間能同時滿足人類需求與生態功能,創造出兼具實用與詩意的多物種城市。 2025 iF Design金質獎得主:PONG《PIONIERKRAFTwerk 3.0》,專為小型住宅設計的極簡能源共享設備,黑色懸浮設計兼具現代美感與可靠功能。 若站在生態危機、科技顛覆與社會斷裂的交叉點,2025 年的設計趨勢揭示了一個根本真理:「最大的創新不在技術,而在思維。」當設計從「問題解決」進化為「意義創造」,便成為了一種希望的技藝,既能正視現實的複雜性,又不放棄對美好未來的構想。從馴服數位巨獸到修復社會斷裂,從重思經濟價值到再造物質循環,設計師正以前所未有的創造力與責任感,參與塑造這個時代最關鍵的轉型。這或許是設計的黃金時代,不是因為任務變簡單,而是因為它的工作從未如此重要。 資料及圖片提供」iF International Forum Design GmbH、ANNE FREITAG PHOTOGRAGHY、Marlena Waldthausen 撰文」林靖諺

Interior 381

韓國家居品牌iloom怡倫家居全新旗艦概念店已於忠孝新生希望園區一樓正式開幕,作為全台第一間還原韓國空間美學的旗艦店,室內布局以台灣常見的15坪空間出發,透過room to room的動線,讓消費者在逛店的同時,彷彿走進一間間真實生活的家;每個區域皆規劃獨立情境和主題,打造「公寓」、「客廳」、「臥室」、「餐廳」、「兒童房」及「書房」六大區域的沉浸式體驗,將展示空間自然投射至自身生活場景中,進一步思考家具與生活的關係。 iloom台北旗艦店外觀。 走進旗艦店 展開家的藍圖 作為Fursys集團旗下的家居品牌,iloom十分擅長引領韓國家具潮流、打造日常精緻簡約美學,由於家具承載著多種對日常的理想,品牌重視細節的精神展現在各個面向上,「安全」是為重要的考量,在設計上更以使用者角度出發,集團內的Studio one家具研究所負責分析人類行為學、生活習性與社會趨勢,提出更貼近消費者的解方。 利用「room to room」動線營造真實的空間感及生活感。 利用「room to room」動線營造真實的空間感及生活感。 全新開幕的台北旗艦店利用曲線牆體和透視開放區域的設計,搭配品牌溫暖中性的專屬色調,描繪簡約且細膩的韓系美學風格,營造台灣人喜愛的寧靜舒適氛圍。空間劃分為兩大主軸,一側以15坪貼近一般台灣公寓配置的小宅為基礎,讓消費者更能想像物品擺在家中的模樣;另一側則以「room to room」房間配置概念,著重於突顯商品特色,呈現餐廳、客廳、臥室、書房與兒童房等空間形象。 以台灣常見的小宅配置形塑場景,藉由iloom的商品陳設描繪更有畫面的沉浸式逛店體驗。 以台灣常見的小宅配置形塑場景,藉由iloom的商品陳設描繪更有畫面的沉浸式逛店體驗。 以台灣常見的小宅配置形塑場景,藉由iloom的商品陳設描繪更有畫面的沉浸式逛店體驗。 從韓國到台灣 深化生活提案 Fursys集團CEO孫太熙(Sohn Taehee)日前特地造訪台灣,分享他對於台灣市場的觀察與願景。他認為,家具跟空間的和諧搭配更能顯現其價值,因此台北旗艦店以類似展場的方式進行布局,藉此形塑更為鮮明的生活感,讓人輕鬆想像家的畫面。 Fursys集團CEO孫太熙(Sohn Taehee)。 以台灣消費者而言,對iloom的認識可能還是以兒童家具為主,但品牌的商品線其實非常齊全,期待旗艦店的設立讓大眾對iloom有更進一步的了解,日後亦會針對尺寸、顏色等細節,研發更多符合台灣市場需求的品項,目標成為大家都喜愛的品牌。 「DOODLE」兒童系列,可調式設計滿足各階段的需求。 包含學習書桌、書櫃、收納床組與衣櫃的「NEWT」系列,透過靈活搭配周邊配件即可創造整體效果,亦可拉長使用年限。 另一方面,iloom推出免費「3D Home Planner怡倫全景住所規劃」,無論是想確認家具風格的適切性,或是欲獲得更多居家靈感,皆可透過提供平面圖、挑選喜歡商品後,由專人繪製2D/3D示意圖,並獲得全門市通用的商品報價單,有助於使家具與空間真正且完美地融合。 新品「BLIQUE」餐桌,以深淺兩種木紋為基礎,有米黃色、白色大理紋和灰色三種不同陶瓷桌面色,滿足多樣風格。 自然白橡木質感「VERA」餐椅,柔和曲線椅背與俐落的框架設計,打造溫暖氛圍。 高彈性收納櫃「Monis W」有木紋、片木及白色清新門片等三種樣式,同時提供多種尺寸選擇。 iloom怡倫家居 台北旗艦概念店 地址」台北市中正區八德路一段55號1樓 營業時間」周一至周日 11:00至20:00 資料及圖片提供」iloom 撰文」陳映蓁

Interior 381

「2025金點新秀設計獎」日前揭曉年度得獎名單,由來自產業、學界與設計實務專家組成的評審團,層層選拔出具備創新精神、設計實力與市場潛力的優秀作品,共頒發60件「金點新秀設計獎」、3件「循環設計特別獎」、3件「包裝設計特別獎」、52件「贊助特別獎」,以及評審團最高評價的9件「金點新秀年度最佳設計獎」,表彰展現卓越創意與實踐力的年輕設計新秀。 金點新秀設計獎頒獎典禮。 評審論點 綜觀今年入圍作品,工藝設計類召集人范承宗觀察,大多數作品從材料出發,展現出對媒材的高度掌握與對加工應用探索的創造力,也提醒參賽者應多重視作品照片的呈現品質,將有助於使自身創作更好地被看見。空間設計類召集人黃明威表示,今年多數作品聚焦於舊建築再利用的設計提案,能看見新世代透過設計與場域對話的創意思維。產品設計類召集人柯連田指出,入圍作品的觀點和議題多元,有不少關注同理心與使用者需求,反映學生普遍對於設計如何回應社會期待有著積極思考。 數位影像設計類召集人陳思傑則表示,從今年作品中可以感受到強烈的個人意圖,能從中知曉學生對於所愛風格、議題或技法的堅持,亦能深刻理解創作者的熱情跟投入。傳達設計類召集人林唯哲提到,除了純粹的視覺設計,許多作品也跨足產品、行為設計,切入點相當豐富。時尚設計類召集人吳日云則表示,真正好的作品,往往需要經過內外反覆對話及梳理,才能回應當代課題與消費者感知,今年的得獎者普遍具備這樣的特質。 設計與實務結合的表現亦值得關注,產學合作設計類召集人楊字民認為,今年入圍作品完成度高,能兼顧市場、成本與通路等面向,提醒未來設計人才需提升跨域學習與靈活應變的能力,才有辦法應對市場及技術的快速變動。社會設計類召集人陳頤華說道,多數作品在創意、完成度與提案架構上表現成熟,顯現學生對社會議題的理解已有一定深度,鼓勵學子從個人經驗出發,建立與社會的真實連結。面對數位技術進步的浪潮,數位互動設計類召集人李明表示,作品幾乎都能緊扣「互動性」的要素,也觀察到許多結合AI應用與熱感應紙等創新媒材,顯現新銳們對新技術的掌握持續進步。 金點新秀年度最佳設計獎 空間設計類:文明記壇–渡難之島的場所構成體系之陳述冊 設計者」大葉大學空間設計學系莊茗予 透過對舊文明小島上的生活、信仰與產業的觀察,建構出一套獨特的場所構成語彙,探索島嶼文明如何在內外交織中生成其形色樣態。 評審講評」以琉球群島與那國島為基地,透過充滿「陌生感」的場域選擇與獨特敘事,展現出對在地文化與產業脈絡的深刻理解;並非僅將新形式套用於舊址之上,而是從產業與歷史出發,建構出融合古今、虛實與未來想像的空間語彙,讓新舊交界自然無縫。其手繪與模型呈現細緻完整,厚實的設計手稿更顯示出對基地研究的深度與邏輯思考的連貫性,不僅關注海底遺跡與當地產業的現況,更試圖以宏觀的時間尺度,提出一則關於「未來遺跡」的建築敘事,展現對時間、空間與人的省思。 產品設計類:SELENE–適性化探勘載具 設計者」大同大學工業設計學系林瑋霖、黃薰潁 因溫室效應,長久覆蓋的凍土區域將浮現成苔原等原始地。SELENE創新的圓艙收納與吊掛設計,協助各項探勘與採集物種的過程,進而獲取更多推斷未來氣候的重要資源。 評審講評」作品嘗試在造型與CMF(色彩、材質、表面處理)上展現創新,並結合再生材質與培養艙概念,將植物培養與樣本採集融入結構,強化載具在極端環境中的應用性。對於氣候變遷下的未來生活場景想像,以引人入勝的敘事,搭配高水準的設計執行與製作工藝,是推測設計的精彩範例。 傳達設計類:綠幕:序 設計者」中原大學商業設計學系陳紹齊、葉彥君、林雅萱 透過綠幕與後製隱喻,映照設計學習中的成長歷程與自我重構,探索在既定成長軌跡中跳脫框架的可能。 評審講評」從命題發想、概念詮釋到展場呈現,皆展現高度整合力與精準度。作品在視覺語言、用紙選擇與文字編排等細節處理上成熟到位,整體敘事與形式設計緊密扣合。面對資訊過載的時代挑戰,作品成功創造出如「鉤子」般的吸引力,使觀眾願意停留並產生情感共鳴。設計團隊更以充滿熱忱與活力的態度,自信地詮釋屬於當代年輕世代的設計語彙與個人魅力,令人留下深刻印象。 數位影像設計類:尋找磁石花 設計者」國立東華大學藝術創意產業學系賴星辰 改編自我與至親的生命經驗,融合拼貼、縫線製作數位動畫。故事描繪一名非典型孩子,渴望變得正常,因而踏上尋找磁石花之旅,藉此探討正常、異常的框架,及自我接納的歷程。 評審講評」作品不僅形式完整、情感深厚,更可感受到創作者真誠回應個人經驗的企圖,將私密記憶轉化為具有普遍共鳴的影像敘事,卻又展現出「只有他能說」的獨特視角與不可取代性。從議題選擇到媒材、技術運用,每個設計決策都彼此呼應、貫穿整體敘事,是少數從頭到尾都非常一致、幾乎沒有破口的作品。這樣的整合力與執行力,是評審特別重視的面向。 數位互動設計類:Fragile Signals 設計者」國立臺北科技大學互動設計系曾莉榛、張愛翎、郭道申 Fragile Signals為結合音樂、影像與體感偵測的互動式投影體驗作品。觀眾藉由肢體動作感受影像與音樂的變化,體驗「網路性暴力」受害者的心境變化。 評審講評」面對「網路性暴力」這樣難以轉譯的敏感議題,透過影像、聲音與互動裝置構築出強烈沉浸感的數位體驗,展現優異的技術整合力與敘事掌握度。最大亮點在於技術與敘事的平衡,讓使用者自然地被情境打動,是兼具議題深度與形式創新的作品。 工藝設計類:實.蘊 / 實.循序 設計者」國立臺北教育大學藝術與造形設計學系徐子琪 作品以金屬編織呈現果實結果的過程,象徵創作者在不同生命階段中累積的體悟與成長經驗。 評審講評」創作者將原本擅長的鉤針編織技術,轉化應用於金屬絲材質中,藉由手工操作使單元體自然生成立體造型,無需依賴模具即能建構出穩定結構,展現極高細膩度與工藝掌控力;再透過主從清晰的造型安排與整體比例的平衡,營造強烈的視覺張力。 時尚設計類:重力臨界 設計者」實踐大學服裝設計學系趙柏騫 假想在重力被強大磁力取代的情境下,重新思考服裝作為載體的形式與結構的可能性。 評審講評」不僅成功將立體結構的設計語言落實於穿戴實體之中,表現出高度的製作整合能力,可見產品設計與時尚設計的跨域協作成果,無論在材料選擇、比例處理或技術表現上都極具說服力。評審團看重原創觀點與個人風格的展現,這件作品選擇了大膽、鮮明的方向,是今年極具代表性的突破之作。 社會設計類:朋友聽我說 設計者」國立成功大學工業設計系張芷綾、陳藝律、卓亮涵 融合教育下,有特殊需求的學生不應被標籤化,作品引導孩童透過角色扮演與溝通練習培養社交技巧,學會尊重與接納差異,發掘自身獨特之處。 評審講評」設計團隊聚焦於9到12歲學童,實地進入校園進行大量測試與修正,並將兒童回饋納入設計迭代之中,真誠地回應使用者,讓設計成為溝通與教育的橋樑。 產學合作設計類:都是傳說 設計者」私立復興高級商工職業學校廣告設計科權子熙、俞宣存、 陳薪予、黃思叡、謝承廷、何君薇、高苓芸、莊博鈞、余凱翔 與台北市警察局松山分局合作,從現代社會常見的詐騙問題切入,結合都市傳說作為故事載體,透過三部定格動畫,以暗示手法演繹台灣常見詐騙案例,達到反詐騙宣導的目的。 評審講評」主題聚焦於「反詐騙」宣導,不僅選用具說服力的媒介與風格突破既有框架,更透過IP設定、出版品與細膩的視覺設計深化訊息傳達。評審肯定團隊的極高熱情與投入,尤其在繁複的羊毛氈定格動畫製作中展現出專業水準。 資料及圖片提供」台灣設計研究院 撰文」陳映蓁