Interior

378

跨世代的英國光影大師 威廉.透納250周年特展

適逢威廉.透納250周年誕辰,英國泰德美術館發起「Turner 250」一系列的紀念活動,在這當中,史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽「威廉.透納特展:崇高的迴響」備受矚目,繼摩納哥、上海之後,將在2025年6月於台灣登陸。 藍色瑞吉山之日出(The Blue Rigi, Sunrise)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1842。 素有「光之畫家」美名的約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner,1775-1851),憑藉對大自然的細膩觀察和大膽筆觸,生動捕捉大氣動態,他創新的筆法和著眼點,在18世紀以人物寫實為重心的畫壇掀起審美革命,重新定義了何謂「風景畫」,其影響力不僅讓他一躍成為新版20英鎊紙鈔上的封面人物,也啟發無數後世的印象畫派大師。 英國泰德美術館。 泰德美術館由亨利.泰德(Henry Tate)爵士創立,早年朝國家藝廊的方向發展,至今在英國已有四座美術館的規模。如今最具代表性的泰德現代美術館,內蘊威廉.透納臨終捐贈的數百件油畫、上萬件水彩及素描作品,更是世人矚目的焦點。 懸崖上的城堡廢墟風景畫(Landscape Composition with a Ruined Castle on a Cliff)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1792–3。 本展將帶來80件透納的真跡畫作,打破年代界線的主題式策展,列出7大展區:英國風景、阿爾卑斯山、歷史故事、威尼斯、海上風暴、海天之間、崇高美學,完整呈現透納的藝術生涯。除此之外,為了凸顯透納的劃時代,泰德美術館另精選近30件當代藝術家作品加入展出,全方位打造前所未有的威廉.透納特展。 「好棒啊!厄瑞波斯號捕鯨船!又一條魚!」(Hurrah! for the Whaler Erebus! Another Fish!)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1846。 重塑當代「高雅藝術」的認知 透納的父親是一位理髮師,幼時妹妹不幸早逝,母親深受打擊,因而被送往精神病院接受治療,家中經濟不堪重負,只好將年幼的透納交給舅舅撫養。投入創作的他曾受聘為多位建築師創作建築研究圖,爾後又與一位專業的地形製圖師合作,這些經歷為他早期的創作中增添不少精緻的建築主題。 三個海景(Three Seascapes)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1827。 擅長水彩和油畫的透納,由於四處旅居,喜愛描繪各地風景,他身處的18世紀社會主流推崇栩栩如生的精細筆法、描摹神話或聖經故事,且視水彩畫為粗淺的習作媒材,地位遠不如油畫。然而透納將水彩的透明疊色法和速寫性運筆融入油畫創作,運用創新的繪畫技巧、結合古典構圖,將當代審美取向融入自己的獨特表達,自技法和選材方面多方突破當代畫壇的限制。 布魯嫩,從琉森湖的視角:樣本研究畫(Brunnen, from the Lake of Lucerne Sample Study)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1843-5。 以英國的自然風貌為起點、到阿爾卑斯山的壯麗景色,而後漫遊海外,透過變幻莫測的風景隱喻他的情感表達和關注視角,即便是以景物為主體,他的畫作依然流露驚心動魄的戲劇性。 阿波羅和達芙妮的故事(Story of Apollo and Daphne)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1837。 掌控大自然的脈搏 透過在皇家藝術學院積累的履歷,透納的地位逐年穩固,也漸漸脫離古典風景畫的精細刻劃,轉向強調主觀感受與自然氛圍、大氣光影和自然崇高感的呈現,在這些作品中,海景約佔一半以上,包括捕鯨船、漁船、沉船和戰爭等等主題,描繪海洋的危險,以及人類在大自然面前的渺小無力。 威尼斯-安康聖母大教堂(Venice - Maria della Salute)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1844。 晚年的透納跳脫物件具體形象的框架,著眼更加宏觀的角度,探索空氣、光、速度等超越視覺的存在,並嘗試在平面的畫作中復刻這些抽象的質感。後世的藝術評論家約翰·拉斯金(John Ruskin,1819-1900)表示,他以前所未有的方式「逼真地掌握自然的脈搏」,這些體現透納晚期風格的作品,也為他贏得現代繪畫先知的美譽。 展中最受矚目的展品之一《藍色瑞吉山.日出》,便是他觀察一天的瑞吉山後,根據不同時段的觀察,畫下紅黑藍三幅系列作的其中之一,珍貴的不僅是畫作本身,為了加強保護珍貴展間,館方將減少畫作被光線照射的時間,因此會安排畫作「休眠」的時間,通常會間隔數年或至十數年再作展出,是以務必把握本展展出時間,體會透納的藝術之美。 「威廉.透納特展:崇高的迴響」展覽。 「威廉.透納特展:崇高的迴響」 時間」2025年6月27日至2025年10月02日 地點」中正紀念堂一、二展廳 資料及圖片提供」聯合數位文創、泰德美術館 編輯」江瑜

Interior 378

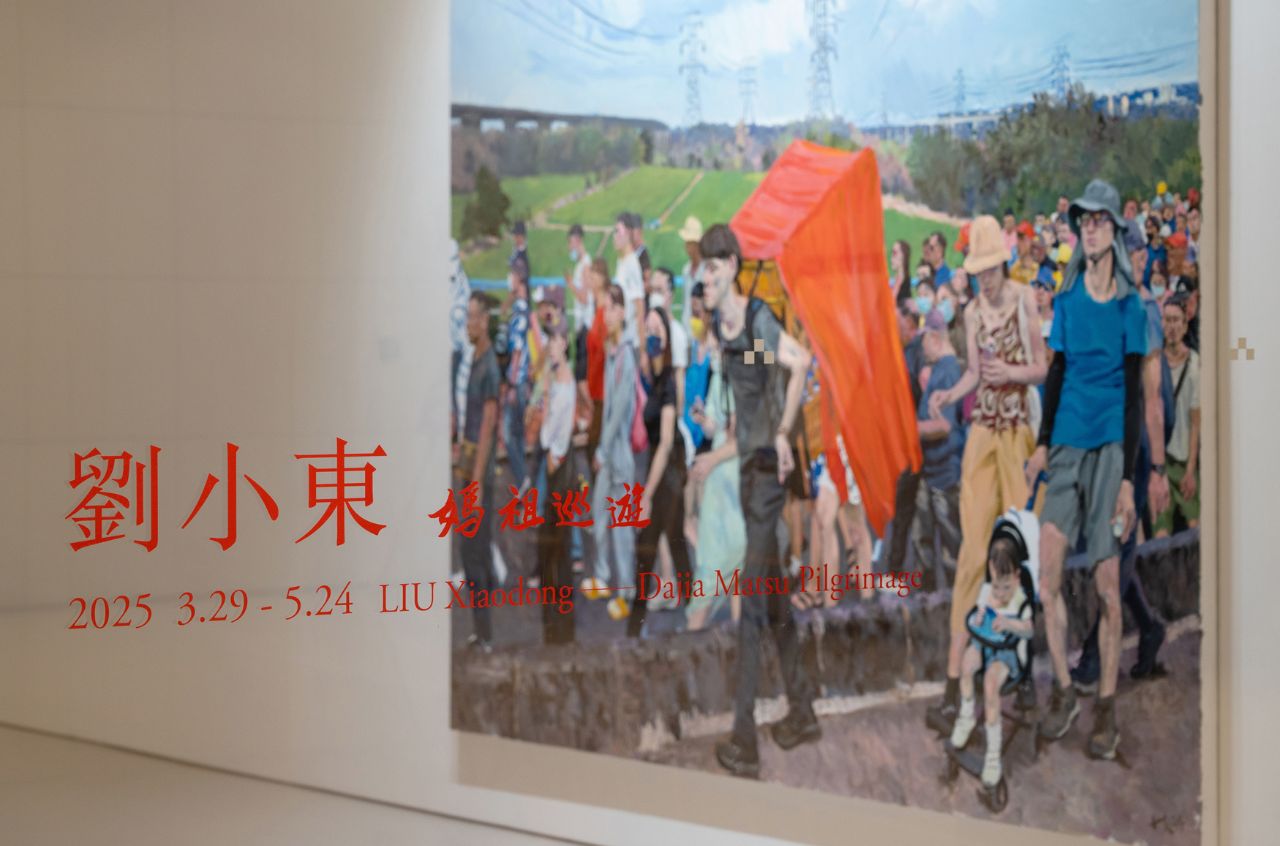

誠品畫廊近日推出「劉小東:媽祖巡遊」個展,呈現藝術家劉小東於2024年來台參與大甲媽祖遶境的寫生巨作。作為首度在台灣展出該系列的重要作品,不僅同步展示創作過程中的手稿、日記以及紀錄片,更深入揭示宗教盛事所帶來的藝術啟發與情感共鳴。 展示藝術家之創作手稿,以細膩筆觸引觀者步入繞境現場。 千里步行 全台瘋媽祖 大甲媽祖遶境進香是台灣最具代表性的宗教活動之一,曾被Discovery(探索頻道)譽為與梵蒂岡聖誕彌撒、麥加朝聖並列的世界三大宗教盛事,長達九天八夜、全程340公里的遶境活動,每年吸引無數信眾和朝聖者參與,場面十分壯觀。 藝術家劉小東透過親身體驗台灣傳統宗教活動,以其擅長寫生的創作手法,描繪精彩每一幕。 劉小東隨媽祖隊伍行進四天四夜,在萬頭鑽動、擠得「看不到自己的腳」的人潮中,親歷這場信仰盛事,並在雲林與嘉義交界的崙子橋上,親身體驗抬轎的沉重感,他說道:「座駕很重,下來才知抬轎人為什麼都是有著厚肩膀,千斤重擔為眾人祈福」。藉由攝影、速寫、水彩與日記等方式,記錄著遶境沿途的熱烈場面,捕捉信徒的虔敬神情、鑼鼓陣頭的震撼,以及煙硝四起的熱鬧氛圍,並將這些體驗轉化為巨幅油畫《過橋》與《日巡》。 藝術家坐在路邊,拿起畫筆在素白畫紙上,揮灑出台灣鄉野的自然彩畫。 畫布上的媽祖巡遊 《過橋》與《日巡》聚焦於遶境隊伍中的信眾身影。在畫作中,背負神明竹轎的青年男子肩負信仰隨隊行走,展現個人與神明信仰間的至情流動。此外,劉小東將裝扮較都會化的年輕父母,攜手孩子齊走的景象擺放在畫面中心,道出媽祖遶境是不分城鄉地域的信仰盛事,後方群眾簇擁著媽祖鑾轎,人龍隊伍蜿蜒的背後是一片碧綠的農田、水圳、高壓電塔、鐵皮屋等日常鄉間景致,劉小東將現場的各種細節組織成完整的視覺敘事,交織出「媽祖巡遊」的暖心圖像。 《過橋》,2024,油彩/亞麻布。位於右側的年輕夫婦,以都會化的著衣風格彰顯宗教盛事不分族群年齡。 在「媽祖巡遊」中,劉小東特別想傳達「良善」的氛圍,亦是其對繪畫的期待:「生活中的煩惱與瑣碎,日常的不可預測和討厭,我是用瑣碎的筆觸去表達,像刀一樣,切掉這些麻煩,用繪畫把它給消解,我希望能達到跟生活最完美的契合,而不是真正去描繪生活中的麻煩。」劉小東的繪畫宛若日記,以畫筆書寫台灣的信仰文化,將宗教體驗轉化為充滿情感的藝術表達。 《日巡》,2024,油彩/亞麻布。背負著神明仙轎訴說著信仰在人們心中的輕柔流動。 作為當代最具代表性的現實主義畫家之一,劉小東(1963年生於遼寧)長年以寫生作為核心手法,透過親身踏訪不同地區,捕捉平凡人物與生活場景,將現實世界的觀察與情感融入畫布。此展不僅呈現其對台灣媽祖信仰的深刻體驗,亦延續對社會文化與人文風景的關懷。 藝術家劉小東以寫生作為核心創作,透過親身踏訪捕捉每刻日常之景。 劉小東「媽祖巡遊」 時間」2025年3月29日至2025年5月24日 地點」誠品畫廊(誠品生活松菸店)|台北市信義區菸廠路88號B1 資料及圖片提供」誠品畫廊 編輯」林靖諺

Interior 378

店面門口拼貼樹皮,保留台灣造型的窗口,傳遞「灣延美學」的意象。 台北市師大商圈,有一處鬧中取靜的城市角落,基因取源於北歐的寧靜氛圍與在地人文氣息,構築成名為JOSUIa的實體空間,內部化用馥閣集團累積20年的設計經驗,匯聚來自芬蘭、荷蘭、丹麥、日本、西班牙、德國、台灣等地的家居設計品牌,在此編織屬於I人(MBTI裡的INFP)的生活美學。 一樓展區,餐桌日常。 讀音源自台語「很漂亮」(jo suí a)的JOSUIa,適逢品牌一週年,以「ONE and」為題,論述「灣延美學」,舉辦為期一季的家居與設計展演,立意「集合生活中各種美」。 一樓展區,綠野仙蹤。 扎根台灣的多元延伸 台灣地勢變化豐富,同時承載曲折的歷史背景,發展出多元且包容的世界觀,JOSUIa的店面透過種種細節,回應所在地的風貌特點,上下兩層展間安排蜿蜒的動線,引領來賓在悠閒的心情下,從台灣在地元素出發,探索各國品牌家具與空間互動的可能性。 1F探索地圖。 B1探索地圖。 一樓透過落地窗,引入外景的陽光和綠意,呈現七大主題區域,包括綠野仙蹤、大隱於世、餐桌日常、城市公園、獨處時光、我的宇宙及心靈鏡頭。台灣KIMU柒木的大型紙牛奶燈、糖蔥燈與紙飯糰燈,與日光相呼應,令人彷彿於街頭行走時不意落入樹洞的愛麗絲,在這座城市秘境裡穿行。 一樓展區,城市公園。 一樓展區,心靈鏡頭。 移動至 B1,則鋪展海水藍的地面,以半透明的薄紗作分野,規劃六大場景,內涵流動之初、環繞之流、匯集之聚、深森之處、湖中舞台與恬然之章。徐徐涼風吹散地下一層滯悶的空氣,在薄紗飄盪間、JOSUIa獨家代理的芬蘭實木品牌NIKARI單品忽隱忽現,串聯海邊度假的想像。 一樓展區,我的宇宙。 地下一樓展區,湖中舞台。 展覽主區特別配置風靡全球的荷蘭國寶Miffy米飛兔及小夥伴Snuffy小狗飛飛,為空間注入玩心,拉近設計作品與大眾的距離;每個主題場景皆由不同品牌的家具合作組成,共同凝聚恬靜的生活氛圍。 地下一樓展區,匯集之聚。 芬蘭NIKARI ARKIPELAGO KVTT1戶外椅。 和諧並存的選品策劃 JOSUIa選品以原創設計為初衷,注重物件本身的原創特色與細節巧思,展場亮點可見JOSUIa獨家代理的芬蘭實木品牌NIKARI超過20件單品、及榮獲Dezeen Awards 2024年度最佳設計的FANEERI折疊椅。 芬蘭 NIKARI Basic 橢圓長桌。 芬蘭NIKARI Linea RMT6扶手單椅。 還有初次落地台北的荷蘭百年家具品牌ARTIFORT,備受矚目的跨世代經典之作F500系列休閒椅、Little Tulip單椅等。 荷蘭ARTIFORT Soft Facet休閒椅。 台灣KIMU柒木的大型紙牛奶燈、糖蔥燈與紙飯糰燈,以俏皮造型和多樣化擺放,自不同角度點亮一人起居充電的場景;ACORN橡果藝術全手工月球燈,配合展場鏡面的反射,讓觀眾放鬆身心,徜徉在充滿想像的私人小宇宙。 台灣KIMU紙牛奶燈。 台灣KIMU糖蔥燈。 一樓展間可見義式冰淇淋Old Bridge,作為JOSUIa首度跨界嘗試合作一個月的甜品快閃,限量推出兩款特色口味,「包種蹦米香」展現文山包種的甘醇茶韻,以蹦米香增添獨特香氣和口感;「蕃茄梅子」則化用夜市經典小吃糖葫蘆,呈現番茄和蜜餞的酸甜,融合義大利老牌Gelato與台灣印象,大膽創新驚艷老饕的味蕾。 義式冰淇淋Old Bridge,在展覽期間限量提供兩種與台灣文化相結合的特殊風味。 JOSUIa匯集每個品牌匠心獨具的創作故事,示範混搭共融的魅力,「ONE and」的思想核心,讓觀眾看見,美好可以跨越國籍,連結五感、個體和群眾,自然與城市,為生活開拓更遼闊的想像空間。 JOSUIa 週年策展《ONE and 灣延美學》 日期」2025年3月8日 - 2025年7月8日 時間」每日11:30-19:30(周一公休) 地點」台北市大安區金山南路二段227號(JUSUIa 設計選品) 資料及圖片提供」JOSUIa 採訪」江瑜

Interior 378

「存在與變化為生命與自然的本質。「變化」就是「存在」的無限延續,存在的實質就是無限的變化。」— 賴純純 臺北市立美術館近日推出「黑潮:賴純純回顧展」,展出藝術家賴純純橫跨各時期的複合媒材繪畫、立體雕塑、空間裝置,以及創作歷程的相關檔案與文件等作品,呈現其美學映照於當代藝術的過程。 展覽以「黑潮」為名,以黑色為主軸,搭配五彩色調形塑藝術家獨特的創作風格,引人入勝。 本次展覽標題以「黑潮」為名,呼應藝術家從1980年代起透過「黑」與多變色彩樹立自我風格,藉此傳達作品中深邃、多變卻一貫的特質。展覽透過四個子題梳理賴純純的創作脈絡「存在與變化」、「真空妙有」、「海洋與仙境」、「社會參與」,試圖回望從低限主義的精神至個人主體的追求,再至海洋美學與人文脈絡之連結,與公共藝術的社會性等議題,多面相折射出對於文化、身份與生命的探索核心。 展覽以四個子題梳理賴純純的創作脈絡。圖為第一個子題「存在與變化」展覽現場。 堅持創作原創性 鮮明的個人色彩 「存在與變化」展示賴純純早年師承廖繼春,以及在日本、紐約學習時的繪畫作品,以及1980年代所開展出的個人風格。此時期創作深受林壽宇啟發,在造形與觀念上探索空間向度,其代表作《無去無來》(1986)以圓形切分的八塊壓克力板組合,並使用紅、綠、黃、黑等色形塑環境場域裝置,透過捨去雕塑的恆定而成就空間變化。 《無去無來》,1985,有機玻璃、環氧樹脂。 《讚美詩》(局部),1985,保力龍、壓克力顏料、砂、木板。 此外,本次特別將曾獲「中華民國現代繪畫新展望」優選作品《讚美詩》拆分於各展間,回應黑潮的流動意象,並企圖打造有別過往布局的視覺風貌;觀者在行走游移中,可窺見一與多、有形與無限間的辯證。 《天儀》,1989,畫布、布、顏料、⽊、塑膠管。 「真空妙有」展示賴純純1990年代初受到東方美學,以及自然素材啟發的繪畫及裝置創作。這段期間主要以拼貼繪畫,如《天儀》(1989)等作雖結合中國書畫的卷軸形式,卻不拘泥於結構規範。立體作品則多從媒材出發,找尋自身與土地關聯。 《心器》,1997,塑鋼、鉛皮。 《心器》(1997)結合雕塑與行為展演,表現佛教心經「色即是空,空即是色」的教義;青、紅、黃、白、黑的佛像,象徵著元素五行及構成空間的五方,除表現出富有空間張力的敘事外,亦暗喻社會性的觀照與回返自我的沉潛。 煉色粹藝 探尋生命之源 「海洋與仙境」以三個展間呈現2000年之後重回色彩的種種創作。著重於顏料的獨立表現,呼應內在女性覺醒,以及藝術家在都蘭長住後,對自然更為嚮往的安住心境。太平洋以其純淨無盡的本質,示現宇宙的存在與變化。 《仙鏡奇緣》,2018,鏡版複合媒材。 《奇花仙境》,2019,空間裝置。 「閃亮的愛」系列,利用彩色環氧樹脂潑灑在鏡版之上構成的諸多畫作,將光線、水分、色彩、物融合於抽象畫面之中,展現出富饒、充滿生活感的肌理。《奇花仙境》(2019)等大型雕塑延續使用彩度及明度較高的原色,透過色彩本身的直觀性和表現性,藉此傳遞對於女性覺醒的自信,與似花朵般綻放的自然禮讚。 《黑潮》,2025,有機玻璃、不鏽鋼。 本次展覽同時展出兩件新作,包含與展覽同名之作《黑潮》與《黑潮流光:邊陲的無限可能》。《黑潮》利用心型的壓克力雕塑,回應自1995年起的系列創作,藉由媒材的透明特性,折射出色光的斑斕及海波的輕盈。 《黑潮流光:邊陲的無限可能》,2025,空間裝置。 《黑潮流光:邊陲的無限可能》則透過壓克力、漂流木、鋼雕與鏡面等組件,搭配光源塑造出空間肌理中的相互疊映與反射,同時體現當背倚山脈與面俯太平洋時,每日的都蘭景象不斷變幻,彷若消融了原有疆界,暗示一種更為自由、流動的自然意識。 從「自我」出發 參與公共實踐 「社會參與」配合藝術家的創作年表,梳理各時期的相關檔案與文件,並聚焦於SOCA現代藝術工作室。作為90年代盛極一時的「替代空間」濫觴,SOCA的創始核心成員、學員們先後活躍於藝術領域,對台灣前衛社群的引領、國際交流的促進具備先行作用。2000年之後,賴純純更透過各地公共藝術競圖開拓視野,不僅讓創作屢有新嘗試與挑戰,同時與這片土地的連繫日益緊密。此外,在同一時期發起「臺灣女性藝術協會」,作為社會參與的多元推動跡痕。 「社會參與」子題,表現藝術的多重形式與樣貌。 「我們的前面是什麼?」除作為藝術家早期創作的啟蒙觀點之一,亦是其創作生涯不斷探究的提問。賴純純的作品從不設限,藝術不僅是對生命的踐行,更是帶著理想投射自我與投身社會的堅定追求。 黑潮:賴純純回顧展 時間」2025年3月1日至5月25日 地點」臺北市立美術館二樓2A&2B 更多內容請見北美館官網及臉書專頁。 資料及圖片提供」臺北市立美術館 編輯」林靖諺

Interior 378

忠泰美術館日前推出全新當代藝術展——《在混沌的世界中建立一點序曲 姚仲涵》。美術館邀請新媒體藝術家姚仲涵攜手劇場獨立製作人吳季娟,以長期且緊密的對話展開跨領域共創,呈現姚仲涵不為人知的感性與故事性交織的創作新面向;作品亦邀請影像創作者、表演藝術家參與其中,延續姚仲涵聲光裝置的特色,帶來五件全新創作,將忠泰美術館空間化為一座充滿裝置、聲音、光影與影像的「混沌世界」。展期至2025年6月29日。 展覽主視覺。©忠泰美術館 跨域實驗性展覽 本展邀請了兩位無法被定義的「創作者」——姚仲涵與吳季娟展開長期對話交流與合作,兩人透過不斷提問、假設、拆解與重組,最終以共創形式顛覆大眾對跨界合作的既定認知。展覽中雖未直接呈現兩人合作過程的具體痕跡,但吳季娟計畫協作一角,其實隱身於具象作品背後的起點和過程,推動創作思維的碰撞與發展,讓姚仲涵的創作得以不斷打破界線,帶來新的可能性。 計畫協作吳季娟、藝術家姚仲涵。©忠泰美術館 姚仲涵與吳季娟以「混沌」與「序曲」為核心概念,探討人類在混沌與秩序間的生存之道,兩人由此衍生創作五件作品,而本展亦為一場由各方創作者共同開展的關於合作、誤差與理解的實驗,邀請大聲光電、影像創作者黃偉軒、表演藝術家卓楷程等共同參與,其中,姚仲涵透過作品試圖回應聲光創作中的抽象性,以及對於身體感缺失的思考。 《在混沌的世界中建立一點序曲 姚仲涵》一樓大廳。©忠泰美術館 一樓夾層展出創作過程。©忠泰美術館 探索混沌與秩序的交錯共存 姚仲涵首次嘗試以噴氣管與空壓機作為媒材,推出新作〈漸強、漸弱與打氣〉。作品擬人化地隱喻人生際遇的起伏變化,彈簧的擺動象徵混沌,而隱藏於作品背後的電子裝置設定,則規律運作,構築出秩序的框架。 裝置作品〈漸強、漸弱與打氣〉。©忠泰美術館 〈感覺噪音〉多頻道錄像作品中,則首次透過擊鼓介入創作,採集外部混沌的環境噪音,加入自身對於噪音的感知,轉化為具身體感與秩序性的聲響作品。展場中,大型喇叭播放藝術家創作時聽到的聲音,兩側電視螢幕則呈現車外收音的環境噪音;影像取景貼近日常,涵蓋藝術家在台灣與日本的生活圈及周邊街區,構築個人體驗與城市聲景交織的感知場域。 多頻道錄像作品〈感覺噪音〉。©忠泰美術館 另外,也首次挑戰故事文本創作,與影像創作者黃偉軒合作,完成首支影像作品〈光電獸宇宙 - 未來〉,藉由科幻末日題材構築《光電獸》系列作品的世界觀。故事述說著2525年太陽瀕臨死亡,地球面臨「缺光症」危機,人類最終透過啟動光電獸對抗黑暗;以全新敘事視角串聯過往創作,回應聲光藝術的抽象性,同時開啟影像語言的實驗探索。 影像作品〈光電獸宇宙 - 未來〉。©忠泰美術館 姚仲涵為人熟知的《光電獸》系列過往多在開放空間展出,聚焦於光源的流動。本展全新大型裝置〈光電獸#41 - 混沌〉則於室內空間呈現,藉由與忠泰美術館空間的對話,量身打造獨特的感知體驗。在此環境中,聲響更具包覆感,作品以影子為核心,延續對光影與聲響流動關係的探索,透過鋁管長度的秩序變化與光影交錯閃爍,深化光與影的對話與敘事可能。 大型裝置〈光電獸#41 - 混沌〉。©忠泰美術館 忠泰美術館期望邀請觀眾進入這個失序、隨機且開放的空間,感受創作者們共譜的序曲,並在混沌中找尋引領前行的節奏線索。 資料及圖片提供」忠泰美術館 編輯」陳映蓁

Interior 378

「奧夫塞計畫Off-Site Project」為忠泰美術館2016年開館即啟動的長期藝術實踐計畫,邀請不同領域的創作者離開美術館既定的場域創作,於非典型的展演現場突破空間和制度的侷限,向外發散能量。2025年奧夫塞計畫推出《平田晃久建築展─物我交織的臨界》,是繼2019年《人間自然─平田晃久個展》後,建築師睽違六年再度來台展出。 《平田晃久建築展─物我交織的臨界》展覽主視覺。©忠泰美術館 平田晃久(Akihisa Hirata)作為日本中生代建築師代表人物之一,亦在台灣設計了不少作品,本次他帶來兩個核心建築概念「纏繞」與「迴響」,透過近40件珍貴草稿和模型,深入分享近年創作,同時展現其理論的延續和突破,呈現平田晃久對人類與自然融合的哲思,並從身體感知延伸至時空,探索建築的可能性。展期至2025年3月30日止,於NOKE忠泰樂生活三樓Uncanny免費參觀。 謙遜包容 萬物交織 平田晃久師承伊東豊雄,作品融合了人類與自然的哲學思考,兼具論述和創新設計的實力。忠泰美術館總監黃姍姍說道,爬梳平田晃久的創作軌跡,可以發現他並不滿足於現有的成就,而是不斷地在進化與前進,本次個展即為展示他現階段最新的想法和成果,期待提供觀者透過全新視角見證建築師的成長歷程。 展覽於NOKE忠泰樂生活三樓Uncanny展出。大階梯空間演繹「纏繞」主題。©忠泰美術館 平田晃久熱愛昆蟲,他曾說過:「人,在身而為人之前是一種動物、一種生物,同時人類也像是讓地表發酵的微生物般的存在。」他的設計一直都離不開人這樣的角色,因此,本次展覽以《物我交織的臨界》為題,探討在不斷轉變的人類生活與價值觀中,建築該如何回應未來的需求。平田晃久以最初的核心概念「纏繞的相容性」,將建築視為一個生態系統,成為人類與自然共生的有機場域;近年更發展出「迴響」概念,進一步探究人類的意識、感知、時空等非肉眼可見的物質,匯聚過去、現在與未來思想的連結與共鳴,試圖探索未來建築的可能性。 「迴響」主題展場照。©忠泰美術館 黃姍姍補充分享,本展雖然作為練馬區立美術館的巡迴展,但整體空間氛圍及作品配置,皆為平田晃久及其團隊特別量身打造,除了精彩的模型外,亦同步展出諸多平田的手繪原稿。 主題一:〈纏繞的相容性—身體的交織臨界〉 主題一中透過多個關鍵字展現其理念。「無法一眼望穿的空間」相連卻又未知的模糊邊界呼應現代人際關係;「皺褶」模擬如煙霧、珊瑚礁等能自我增生的自然幾何學原理,增加空間使用面積;「線條」如同樹枝化為鳥兒築巢之地,創造出綠意交纏的空間;「樹木」作為建築理想型態,成為萬物共生的據點;以及「發酵」讓人與建築、城市自然相融。本區展示了平田晃久的東京作品《Tree-ness House》,結合住宅跟藝廊,由方盒、皺褶、植栽組成宛如樹木般的型態,融合庭園與街道,共構一個立體的三度空間;位於台北的12層集合住宅《富富話合》同樣將自然引入都市,透過建築退縮的手法,替每戶打造寬敞陽台,並以屋簷及植栽調節陽光。 Tree-ness House。©Vincent HECHT 富富話合。©忠泰美術館 主題二:〈迴響—意識的交織臨界〉 植物藉由揮發物質,以類似香氣或聲音的感知進行溝通,平田晃久稱此為「迴響」。建築作為人類需求的產物,匯集了無數人的想法,形成潛在的連結與共鳴,這樣的行為也影響著當代建築的創作。例如,在設計《太田市美術館圖書館》的過程中,平田晃久多次舉辦工作坊,積極聽取市民跟相關人士的意見,將集體思考與回饋反覆融合,打造一個充滿集體意識的「迴響」空間,成為市民匯聚的文化據點。 太田市美術館圖書館。©Daici Ano 目前在台灣進行中的新作《國立臺灣大學百歲紀念館》,規劃包括博物館、多功能展演廳等多元機能,導入「Fragment」(斷片)元素,試圖在變化多端的展示空間和活動中激發互動,結合人類思維與AI人工智慧的形式,對「Fragment」型態進行研究,使其成為啟發各類展示與活動的催化劑。 國立臺灣大學百歲紀念館。©忠泰美術館 主題三:〈迴響之迴響—時空的交織臨界〉 平田進一步思考建築與不同時空的迴響如何對話。他認為,建築是跨越時空與意識的任意門,除了回應當代生活需求,同時能保留、傳承過去的記憶與感受。2024年開幕的東京原宿新地標《HARAKADO》以編織意象打造建築立面,以立體玻璃帷幕映照表參道街道櫸木、天空與神宮之森的自然綠意,亦呈現新建築和街區歷史共存的城市面貌。 HARAKADO。©KENYA CHIBA 《EXPO National Day Hall “Ray Garden”》則為2025年大阪世界博覽會設計,數道帶狀樓板依照關西地形的皺褶方向及展場的盛行風向構成,結合光線、風與綠意,展現地球作為生命體的活動特徵。 EXPO National Day Hall “Ray Garden”。 ©忠泰美術館 平田晃久© Marc Goodwin, Archmospheres 1971年出生於大阪府。平田晃久建築設計事務所代表,京都大學大學院工學研究科建築學專攻教授。畢業於京都大學工學部建築學科,同大學大學院工學研究科修了。畢業後進入伊東豊雄建築設計事務所。2005年起自立開業,設立平田晃久建築設計事務所。 資料及圖片提供」忠泰美術館 撰文」陳映蓁

Interior 377

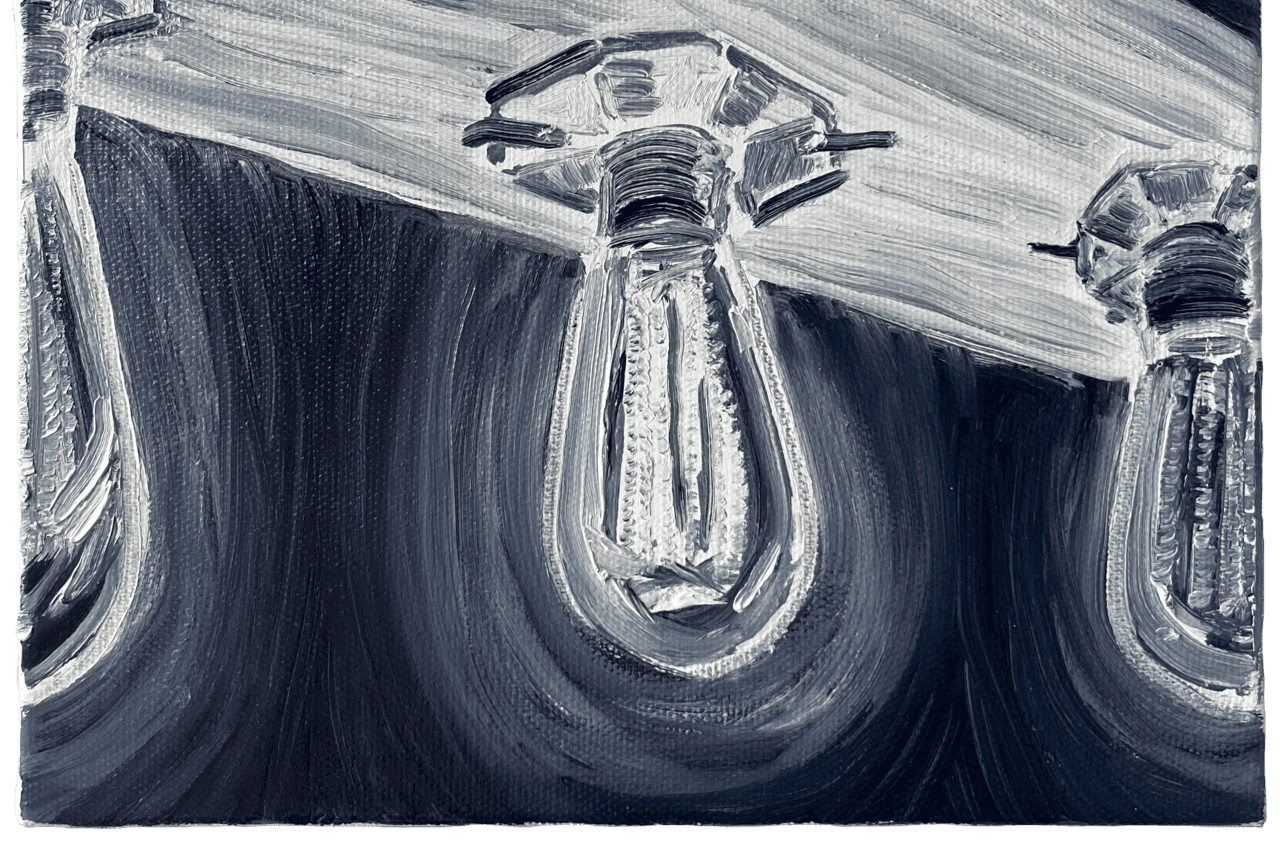

《未央.夜》邀請八位藝術家匯集於TKG+ Projects,通過水彩、素描、油畫、雕塑、攝影、藝術裝置等形形色色的手法與媒材,傾訴他們對入夜後的世界的觀察和哲思。 TKG+於2009年成立,初以台灣當代錄像藝術為主要路線,切入媒體時代,致力於拓展影像在藝術領域的思考範疇,隨著畫廊經營的時間軌跡,TKG+進一步在畫廊以藝術家創作為核心、展覽為主體的運作基礎上,延伸藝術經濟體系。負責人暨藝術總監吳悅宇期望透過這座藝術空間回應時代變化,讓藝術與社會接軌,將藝術落實於生活。 夜晚或許是有些人在經歷一天繁忙後難得的休憩和自由時間,也或許有人的忙碌才剛剛開始, 在《未央.夜》中,可見藝術家如何詮釋這段時光:「王雅慧——一首詩」、「王慶蘋——冥冥中的彩排」、「周楷倫——隱市」、「邱承宏—— 夜與靈魂」、「洪郁雯—— 載夢」、「陳妍伶——窺探」、「智海——鹵素:明珠」、「劉致宏—— 迷湯」,八位藝術家的作品在展場中拼貼這段與白日相對的幽微幻夢,喚起觀者的無盡想像。 展覽作品 王雅慧《一首詩》 王雅慧的創作取材自生活經驗,將攤開的詩集置於桌上,來自作家筆記本原稿那一頁有別於過去翻閱的記憶,意外觸動了她,手寫的質感、歷經時間的詩集,置於工作室久未清理的黑色桌布上,種種元素在這一刻彎成一道迴圈,詩句與承載文字的媒介產生了共鳴。 王雅慧,一首詩,2020,半光面相紙鋁板裱褙、實木層板、書,73 x 09 x 20 cm。 王雅慧致力於研究影像媒材與觀者視野的邊界,探討現實與影像之間的重疊和落差,創作形式涵括錄像、裝置、攝影、繪畫,並在作品中思考,重力造成的型態、時間運行的軌跡、影像的視覺及記憶中的時空、事物的質感,乃至於人們對事物的成見,在這些不同階調的反射中,如何構成人類認知中的世界。 她關注東方的自然哲學中人與世界的關係與思維方式,嘗試將這樣的思路重新納入當代生活,相對於單純的拍攝,其影像作品更著重於解構風景,深入構圖的邏輯,化為多層次的敘事。 王慶蘋《冥冥中的彩排》 創作之於王慶蘋,就如同張著眼做夢,作為一色彩主義者,色與光是她的創作語言,通過繪畫和攝影,充分展現她運用色彩關係與色光特性建構形與色的繁複對話,激發作品張力與蘊意。結合抽象和有機象徵型態,在作品中建立多緯結構,令意象與非意象彼此穿插交會,讓觀者一窺藝術家靈魂深處的動靜變化。 王慶蘋,作品331號,靈動之物,2022,複合媒材(不透明壓克力水彩、油性粉彩筆、墨水)、水彩紙,23 x 31 cm。 其作品層次多重、充滿體驗性,藉視覺空間結構的交互震盪,創造豐富的動態與情緒張力,進而轉化為觀者感性經驗內涵與視覺隱喻,講求慢觀、浸淫與持續發現。豐富的色彩層次、象徵性筆觸及線條共同交織,在不斷流轉與游移的視角中,創造多元的視覺內涵與敘事可能。 陳妍伶《窺探》 陳妍伶講述了一個窺視者與被窺視者的故事,她創作了高矮不一的民房、守在街燈下形單影隻的人,從中透出的幽微燈光令人聯想到安德烈亞斯.古爾斯基的《巴黎.蒙帕納斯》(Montparnasse, Paris,Andreas Gursky)和法國攝影師羅曼.雅凱《天台故事II》(Romain Jacquet-Lagrèze,Concrete Stories II)作品裡的一格格小窗,藝術家放大了每一格入夜之後亮燈的窗,窺探別人的同時也把自己擺了進去。 陳妍伶,亮燈(2),2024,複合媒材,牛奶紙板、LED 燈泡、木頭、模型娃娃、MP3播放器,15 x 25 x 14.5 cm。 從一扇扇小窗,勾起對屋內情景的好奇,夜晚令人褪去白日的武裝,在屬於自己的空間裡釋放被掩飾的天性,在賀照緹的紀錄片《睏袂之際》中,陳妍伶捕捉到白日奔波的人們在深夜獨自面對自己時,因恐懼而無法成眠的窒息感,而最終每個人都將孤單地睡去。 陳妍伶,邊緣,2024,複合媒材,木頭、模型娃娃、LED燈泡、磁鐵、電池,37.3 x 34.8 x 9.8 cm。 陳妍伶早期以錄像、超八厘米影片為主要創作,2012年之後開始收藏廢棄的木料、布料、金屬和雜誌,結合大量的手工縫紉為複合媒材進行創作。以人為核心,探討人的情緒和困境,以一種通透的視角,觀察旁人和自己的內心世界。 邱承宏《夜與靈魂》 邱承宏尋拾地震災難中倒塌建築的破碎建材,試圖在現實中重建夢境缺失錯落的斷簡殘編,以扭曲的鋼筋與混凝土,建構書架及書本造型的雕塑,在這些裂痕與斷口之間,嵌入來自周遭環境的光影與情緒,如同書架索引,隱含夢境中的低語與記憶片段,也映射出現實世界的掠影浮光。 邱承宏,夜與靈魂,2025,鋼樑、混凝土(地震倒塌之建築物殘骸)、水泥、鵝卵石、黑大理石、黑曜石、石墨、金屬夾具,226 x 272 x 76 cm。 邱承宏的創作多以裝置、雕塑的方式呈現,宛如在現實與幻想的邊界進行考古,他善於挖掘被遺忘的時空中曾經存在的身影,並透過抽象手法重新演繹那些被合理化及設計過的生存軌跡,將它們生動地重塑,藉此發展出藝術家獨有的記憶修補術。 洪郁雯《載夢》 洪郁雯運用跳脫框架的思維,打造她的微觀宇宙,巧妙融合傳統技法與各種媒材,超越常規和文化隔閡、探索藝術創作的邊界。她在本展中編織對夜的想像,似雲絮或薄霧般輕飄虛渺的作品,卻絲絲縷縷流動著金屬的微光閃閃,靜止於空氣中,在展場朦朧的光影籠罩下,彩漆銅線在空中糾纏不規則的線條與形狀,宛如黎明前將要逸散的夢境。 洪郁雯,載夢03,2025,彩漆銅線,80 x 127 x 18 cm。 自小旅居各國,洪郁雯受多元文化薰陶,將跨越多個文化圈的生活經驗融於其藝術中。她的創作展現如水一般,給人流動且不被定性的感覺,輕鬆超越界限和形式,同時保留其內在本質,其流動性反映了她多元化的觀點,蘊含道家思想相生互換的哲學。曾在台灣舉辦個展,並參與歐洲和加拿大的群展,是近年備受矚目的亞洲新秀。 周楷倫《隱市》 以繪畫與攝影為主要創作的周楷倫,有時先拍照再根據相片內容進行繪畫,有時先落筆,事後再進行拍攝,透過攝像和繪畫形式的相輔相成,進行當代視覺影像與繪畫的討論和思索。面對既有影像的重複辯證,既是強調個人的自我意識,也是藝術家在創作形式現代化與社會規則交相逼進的情境底下,針對「創作者」身分進行的反覆詰問。 周楷倫,休息的高鐵旅客,2024,炭精筆、紙,19.5 x 13.1 cm。 周楷倫表示,一直希望留下一些獨一無二且能夠求同存異的瞬間,讓自己與自身當下所處的環境周遭達到某種平衡狀態。身處碎片化的時代,周楷倫的創作轉化源於意識的攝影,在現實中取材拼貼精神的輪廓,回應藝術家身處現代社會的自我定位。 智海《鹵素:明珠》 1977年出生於舊香港的智海自過去收藏的幻燈片中取材,創作《鹵素》繪畫系列。這些幻燈片大多是1960-70年代香港的風景名勝,因年代久遠而褪色,剩下偏紅的單色調。 智海,鹵素51–啟德機場夜景,2025,油彩、麻布,24.5 x 33.5 cm。 將過往的風景投影於工作室的牆上,智海將這些不曾親歷的場景繪製為一系列油畫,再將畫作轉譯為幻燈片,並投影展出,作品內容聚焦於舊香港的城市夜景,題為《鹵素:明珠》。歷經載體的一再轉換,為這些僅存於舊香港人記憶中、曾被譽為「東方之珠」的都市場景,烙印最後的風華。 智海的創作涉及鉛筆畫、油畫、漫畫與獨立出版,題材廣泛,漫畫集包括《圖書館、我和我聖人》、《默示錄》、《大騎劫:漫畫香港文學》、《灰掐》等,作品譯有英、法、義及芬蘭文。 劉致宏《迷湯》 劉致宏的作品描繪了一個下著雨的傍晚,騎在老打檔車上沿著海岸巡遊前進,隨著天色漸深,自身也越發靠近海洋。安全島上瑣碎的裝飾燈、鎢絲燈泡的光逼出梅納反應(Maillard Reaction)的熱烈,隨細密的雨絲,暈開視線所及的每一點光源,沸騰的陽明山上蒸氣繚繞,榕樹與棕櫚葉被雨水洗得顏色清亮,海堤上釣魚的人們撒下點點螢光。 劉致宏,鎢絲燈泡,2015,油彩、畫布,19 x 27.5 cm。 劉致宏近年的創作持續關注當代生命經驗的捕捉,以日常的角度建構敘事,創作類型涵括了繪畫、陶瓷、裝置、複合材料、地景藝術、出版計畫等,並聚焦在「材料與能動性」、「語言形式轉化」與「在地關係連結」等面向。 自他的創作中,宛如從他的眼睛、跟著他的呼吸,一同沿著海岸奔馳,細雨澆頭,風和水氣撲面,略帶汗水的鹹味……一切感知,宛如將深夜的種種元素投入,細燉一鍋迷湯。 《未央.夜》 時間」2025.02.15-04.19 地點」TKG+ Projects (台北市內湖區瑞光路 548 巷 15 號 2F) 資料及圖片提供」TKG+ Projects 編輯」江瑜

Interior 377

林莉酈〈大眾澡堂-1〉44x80cm,絹本膠彩,2025。 2025的當代一畫廊,邀請兩位女性藝術家攜手以雙個展的形式,為其首檔展出揭開序幕。 林莉酈與胡晴雯的最新創作,通過水墨與膠彩反映現實的生活片段、和創作者游離於現實之外的精神世界。展出內涵20餘幅作品,呈現兩位藝術家相輔相成的創作脈絡,在物質性與精神性之間搭起一座橋樑,邀請觀者在光影與時間的流動中,感受生命的豐富與深邃。 胡晴雯〈透光〉45x100cm,銀箔、墨、鉛筆、盛上、紙,2024。 舊影重遊─林莉酈個展 林莉酈以平實筆調表現沉靜的心靈感受,取材自日常所見,作品呈現的室內空間、街景擺設以及植物盆栽,情感含蓄內斂,而不見任何引人注目的企圖;氤氳的灰調、搭配高彩度色質,與台灣膠彩畫習見的鮮麗大不相同,表現其個人獨到的色感與美學。 林莉酈〈前山浴室〉43x77,絹本膠彩,2025。 作品畫面充滿對日常事物的溫柔凝視,從童年田郊的純真記憶,到成年後的思索,融合自然、宗教與人造物的象徵,林莉酈從藝術家的角度,重新審視生活裡的每個細節,從中提煉生與死、開闊與封閉的矛盾,藉細膩筆觸將這些感受具象為畫面語言,讓觀者在作品中窺見物質世界背後的靜默與震動。 如影隨形─胡晴雯個展 胡晴雯偏好觀察光影與萬物互動的變化,使用金屬媒材突破傳統水墨主題的盲區,寫意筆法描繪抽象和流動的時光,利用硫磺水與銀箔產生交互作用,自然衍生線條和筆觸;並善用銀箔易氧化的特性,沉澱焦灼的色彩在畫面中留住了時間的軌跡,展現傳統與現代技法相輔相成的可能性。 胡晴雯〈朽葉〉30x30cm,銀箔、礦物性顏料、硫磺、紙,2024。 以光為核心,捕捉生活中片刻的感性經驗,將那些不經意流淌的瞬間凝結為悠長的詩意,觀察光影映照萬物表面、滲透萬物內裡的此消彼長,光的存在沉澱了心靈上的紊亂,成為藝術家的精神反射,也是創作中不可或缺的主題,胡晴雯通過描摹光影的善變與易逝,將這些特質轉化為對生命旅程的觀察與深思。 《舊影重遊 x 如影隨形》林莉酈 x 胡晴雯水墨雙個展 〈What Difference A Day Makes X Inseparable〉- Ink Paint Dup Solo Exhibition 日期」2025.02.07 — 2025.03.22 地點」台北市光復南路22巷32號1樓 營業時間」週一至週五10:00-18:00星期六13:00-18:00 資料及圖片提供」當代一畫廊 編輯」江瑜

Interior 377

蛇年迎春萬象更新,新的一年誠品畫廊以「繭之詩」為名推出全新特展,並邀請日本藝術家北川宏仁、台灣藝術家李明剛、楊子逸、潘麒方、李秉璈,以及香港出生的藝術家張柏林等人之作,以赤陶雕塑、油彩、壓克力顏料、水墨等媒材,映照日常肖像、重建風景等當代生活模樣,揭示當代社會的碎裂感及網路世界的流動性,訴說人際間若即若離卻又無可名狀的內在感性。 北川宏人所作人物雕塑矗立在展場中央,其完美比例彷若與觀者一同漫步欣賞。 以人物雕塑聞名的北川宏人,利用陶土捏塑將人物身形拉長,達到其所理想的完美比例,不僅蘊含西方雕塑的古典氣質,亦兼具日本動漫美學。特別的是,北川宏人手下作品雖擁有時尚外表,神情中卻透著一股憂鬱疏離的茫然,刻畫出泡沫經濟下日本青年的無奈和苦悶。 李明剛,憑拳,2024,壓克力顏料/畫布,50 x 50 cm。從生活場景出發,在現實與虛擬間創造嶄新的繪畫語彙。 「空間記憶的探索與重構」是李明剛的創作核心,本次展出從疫情期間至今的繪畫作品,其中可見透過掃描、拼貼及去背等手法,擷取生活場景片段,將其轉化為介於現實與虛擬間的敘事場景,表現人們透過網路及迷因獲取認知與共鳴,在虛實交錯中反映當代碎裂而嶄新的繪畫語言。 張柏林,在速度之上,2023,油彩/紙,51 x 36 cm。 生於香港的張柏林,本次展出涵蓋2019年至近期所創作的肖像畫,其人物多散發著如聖人般的微弱光環。在作品中,肖像畫象徵著張柏林探討自我的多重投影,彰顯人們被欲望牽制而感到無力的痛苦與掙扎,透過反覆消抹、塗刮等手法,紀錄與重構人們存在的心理狀態。 楊子逸,山間的影子,2025,水墨/絹本,88 x 140 cm。 楊子逸以水墨為媒材,圍繞「山水」作為發展前奏,利用塊面狀作為主要基調,繪製出獨樹一格的「自然」,透過墨於宣紙上的寫意和流動暈染,審視物我之間的關係。藉由磨墨、繃絹、單色墨塊反覆疊加,最後填於上礬的絹布之上,彷彿穿透表象探見背後真實樣貌,不為表層所蒙蔽,探討眼見與心視之間的差異。 潘麒方,麒麟花,2024,油彩/畫布,91 x 60 cm。 風景是潘麒方的繪畫主題,習慣於尋常景物中,挖掘被化為氣味、記憶、印象及各種情緒等體驗,進而探索景物間的連動關係。在此次展出的近兩年之作中,藝術家從回憶與感受出發,以清晰姿態出場卻又迅速消散,因此其作品總在清晰與曖昧的記憶間構築而成,成為可見事物的再延伸,以及「不被量化的感性」呈現,藉以提出屬於現代風景畫的新見解。 (右)李秉璈,野望,2024,壓克力顏料/畫布,163 x 97 cm。(左)李秉璈,想像藍海。2024。 李秉璈在2021年《壓馬路》及2024年《想像藍海》等繪畫新作中,以日常生活、網路社群及零星記憶為靈感,從這片破碎訊息中捕捉資訊畫面,在放置與疊合間創造出似曾相識的感受,猶如開啟或連繫或獨立的多個視窗,重新審視日常過程,賦予繪畫另一層的時代含義。 繭之詩 時間」2025年2月8日至2025年3月22日 地點」誠品畫廊丨台北市信義區菸廠路88號B1(誠品生活松菸店) 線上展廳。 資料及圖片提供」誠品畫廊 編輯」林靖諺

Interior 377

LITUUS系列2025春夏精品。 丹麥設計精品GEORG JENSEN喬治傑生,攜手知名設計師Anne Boysen,推出全新LITUUS系列居家精品,以三款精美花器揭開春季序幕,2025年2月14日正式發售。 LITUUS系列2025春夏精品。 熬過漫漫長冬、時令花卉醞釀一季的蓬勃生機,結合獨特的北歐設計巧思與嫻熟的金屬工藝,於居家場景拂來一縷春天的明媚氣息。 LITUUS系列2025春夏精品。 Anne Boysen與喬治傑生品牌的首次合作始於2024年夏季,受Caravel湯匙的獨特造型觸動,以其凹凸型態、反光效果與流線設計作靈感,與工坊銀匠們攜手打造形態獨特的銀雕藝作「Intoo」。 LITUUS系列2025春夏精品。 身為丹麥新銳設計師兼建築師,Anne Boysen善於將複雜概念轉化為直觀的設計語彙,在國際賽事上屢創佳績,如其作品於哥本哈根「3 Days of Design」設計展上的公開亮相。 LITUUS系列 不鏽鋼花瓶(大)。 全新上市的LITUUS系列,延續Anne Boysen獨樹一幟的風格調性,以簡約線條和設計思維形塑家居用品,透過幾何造型帶動建築的立體雕塑感與現代性的聯想,同時藉由凸面與凹面強化結構曲線,平滑錚亮的金屬表面和流動的光影視覺效果,點亮家居一角的陳設,為日常生活營造起居的儀式感。 LITUUS系列 不鏽鋼花瓶(落地)。 LITUUS系列花瓶以雙向傾斜的管狀結構呈現,交錯的金屬管道與植物枝葉生長的結構相仿,支撐花卉自然生長,採用鏡面拋光不鏽鋼金屬的材質,倒映植物與光影互動的千姿百態;同時以自然韻律與花卉週期為設計核心,推出三款尺寸,配合花草的生長與擺設場景所需。 LITUUS系列_不鏽鋼花瓶(小)。 透過其高度及角度的差異,同系列的花瓶相互對比;透過不同植株和花瓶的互襯,突出花朵不同周期的姿態,LITUUS系列花瓶融合時尚與純淨的造型,相約時令的自然風光,讓生活中的每個場景,蘊生藝術與日常交織的美好。 資料及圖片提供」GEORG JENSEN喬治傑生 編輯」江瑜